「御朱印帳って、どこからどう使うのが正解なの?」そんな疑問を持ったまま御朱印巡りを始めると、マナー違反やトラブルの原因になることも。特に蛇腹式の御朱印帳は使い方に少しコツがいります。この記事では、御朱印帳の正しい貼り方・順番・蛇腹タイプの扱い方について、初心者の方にも分かりやすく丁寧に解説します。御朱印巡りがもっと楽しく、心に残るものになるよう、実践的なアドバイスをたっぷりお届けします。

御朱印帳の基本構造を知ろう

蛇腹式の特徴とは?

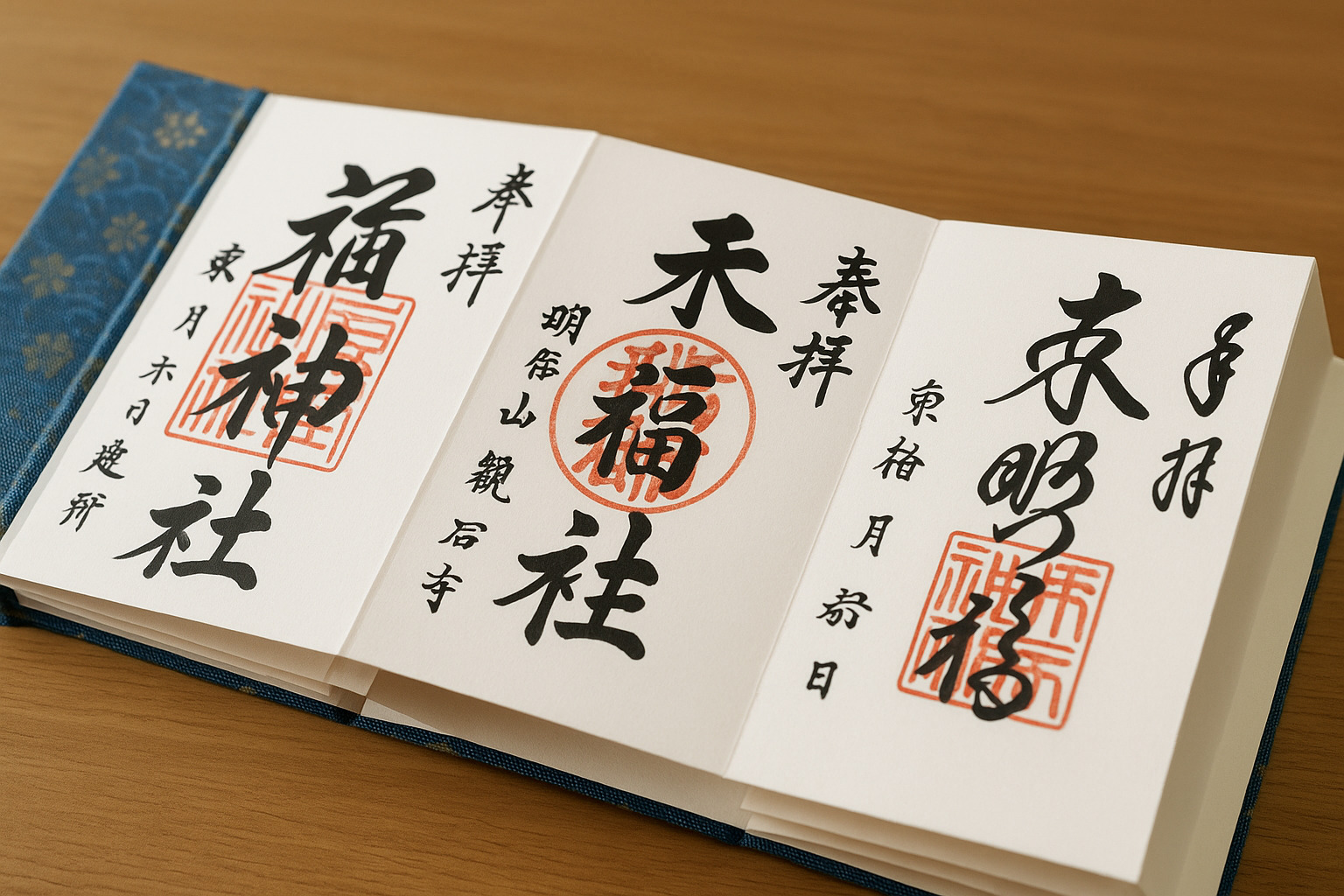

御朱印帳にはいくつかの形式がありますが、中でもよく使われているのが「蛇腹式(じゃばらしき)」です。蛇腹式とは、和紙を折りたたんだ構造になっており、まるでアコーディオンのように広がるのが特徴です。この形式は、神社やお寺で御朱印を直接書いてもらう際にも便利で、ページの境目がなく広々と使えるのが魅力です。

蛇腹式の大きなメリットは、1ページずつ開いて見せやすい点。展示する時や人に見せるときにもパラパラと開く必要がなく、スムーズに見せられます。また、御朱印帳全体が一枚の長い紙でできているので、見た目にも美しい連続性があります。

ただし、使い方を間違えると紙が破れたり、折り目が痛んでしまうこともあるので注意が必要です。特に御朱印を書いてもらったばかりのページはインクが乾ききっていない場合もあるため、閉じる前にはしっかりと乾燥させましょう。

御朱印帳を長くきれいに使うには、この蛇腹式の構造をしっかり理解して、丁寧に扱うことが大切です。

ノート式との違いは?

御朱印帳には蛇腹式のほかに「ノート式」と呼ばれるタイプもあります。ノート式は名前の通り、普通のノートのようにページが綴じられていて、一枚ずつめくって使う形式です。

ノート式の特徴は、蛇腹式よりもコンパクトで持ち歩きやすいこと。また、ページが一方向にしか開かないため、順番通りに記録しやすく、アルバム感覚で整理したい人にはおすすめです。

一方で、書き手である神職や僧侶にとっては蛇腹式の方が慣れている場合が多く、ノート式だとページの綴じ部分が邪魔になることがあります。そのため、初めて御朱印帳を使う方には蛇腹式が無難と言えるでしょう。

それぞれのタイプにはメリット・デメリットがあるので、自分の使い方や旅のスタイルに合ったものを選ぶのがポイントです。

表紙と裏表紙の役割

御朱印帳の表紙と裏表紙には、見た目の装飾だけでなく、大切な役割があります。まず、表紙はその御朱印帳の“顔”ともいえる存在で、神社やお寺の名前が入っていることも多く、布張りや和紙、刺繍などで丁寧に仕立てられているものが一般的です。

裏表紙は、帳面全体の強度を保ち、紙が折れ曲がったり傷んだりするのを防ぐクッションのような役割を果たしています。蛇腹式の場合は、広げたり折りたたんだりする際の力が加わりやすいため、しっかりとした作りになっていることが重要です。

また、どちらも御朱印帳全体のバランスを保ち、保管や持ち運びをしやすくしてくれる存在。気に入ったデザインの表紙を選ぶことで、御朱印巡りがより楽しくなるのも嬉しいポイントです。

一冊に何ページあるの?

御朱印帳のページ数は、一般的に片面で20ページから25ページ程度が主流です。蛇腹式では「表面」と「裏面」があるため、両面を使えば最大40ページ以上になることもあります。ただし、すべてのページに御朱印を書いてもらうことができるわけではありません。

というのも、表紙のすぐ内側や、最後のページ付近は紙の折り返し部分になっており、インクがにじみやすかったり、完全に平らにならないため、御朱印を避けるようにしている神社仏閣もあります。

また、御朱印帳によっては「このページは使用しないでください」といった注意書きがある場合もあるので、事前に確認しておくことをおすすめします。

書き込みはどこまでOK?

御朱印帳に自分で書き込みをしてもいいのか迷う方も多いかと思います。基本的に御朱印帳は神聖なものとして扱われているため、不要な落書きやデコレーションは控えるのがマナーです。

ただし、旅の記録として日付や訪れた場所、思い出などを小さくメモする程度であれば問題ないとされています。ページの隅に控えめに書くと、あとから見返したときにも良い記念になります。

中には、御朱印の横にその日の天気や一緒に行った人の名前などを書いて、オリジナルの御朱印帳にしている方もいます。大切なのは、御朱印そのものを邪魔しない範囲で、丁寧に記録を残すという意識です。

蛇腹式御朱印帳の正しい使い方

開き方のマナーとは?

御朱印帳を神社やお寺で渡すとき、開き方にもマナーがあります。まず大前提として、御朱印を書いてもらうページを自分で開いて渡すことが基本です。書き手が迷わないよう、希望のページを開いておくのはお互いにとって気持ちのよいやり取りにつながります。

また、渡す際には両手で丁寧に渡すことが大切です。片手でラフに渡すのはマナー違反とされることもありますので、心を込めて対応しましょう。混雑している場合でも焦らず、落ち着いて順番を待つことも大切です。

ちなみに、御朱印帳にカバーが付いている場合は、書いてもらいやすいようにカバーを外しておくとスマートです。小さな気配りが、より良いご縁や思い出を引き寄せてくれることでしょう。

蛇腹式御朱印帳の正しい使い方

表から使う?裏から使う?

蛇腹式の御朱印帳を手に取ると、どちらから使い始めたらいいのか迷う方も多いかと思います。一般的には「表表紙側(右開きで最初に開く面)」から順に使用するのがマナーとされています。これは日本語の書き方に沿った形式でもあり、右から左へとページが進んでいく形に馴染んでいるからです。

一方で、裏面(最後のページからの裏返し)を使うタイミングについてですが、これは表面がすべて埋まってから使用するのが通例です。つまり、1ページ目から順に表面を使い切り、そのあと裏面に入っていく流れとなります。

中には、神社とお寺で面を分けて使っている方もいます。例えば、表面を神社、裏面をお寺と分けて整理することで、どこで頂いた御朱印なのかが視覚的に分かりやすくなるというメリットがあります。

ただし、これに厳密なルールがあるわけではありません。どのように使うかは自分次第ですが、基本を押さえておくことで、どこに行ってもスムーズに対応できます。

蛇腹をきれいに保つコツ

蛇腹式の御朱印帳は見た目も美しく、広げたときの風格も魅力的ですが、紙が一枚でつながっているため、使い方に気をつけないと破れたり、折り目が傷んでしまうことがあります。長くきれいに保つためには、いくつかのコツを押さえておくと安心です。

まず大切なのが「開閉の仕方」です。蛇腹を勢いよく開かず、ページごとに優しくめくること。強引に引っ張ると、つなぎ目が裂けてしまう可能性があります。また、御朱印を書いてもらった直後のページはインクが乾ききっていないため、すぐに折りたたまず、しっかりと乾かす時間を設けましょう。

さらに、持ち歩く際は専用のカバーを使うのがベスト。カバーがあることで、汚れや摩擦から御朱印帳を守ることができます。加えて、湿気の多い季節は除湿剤を入れた袋に入れて保管すると、カビや紙の劣化を防げます。

蛇腹式は美しい反面、繊細な面もあるので、「丁寧に扱う」ことを常に意識しましょう。それが、御朱印帳との良いご縁を長く保つ秘訣です。

墨移りを防ぐための工夫

御朱印には墨や朱印が使われているため、乾ききる前にページを閉じてしまうと、反対側のページに「墨移り」が起こることがあります。これは非常にもったいないだけでなく、せっかくの御朱印を汚してしまう原因になるので、しっかりと対策をしましょう。

まず基本は「しっかり乾燥させること」です。御朱印を頂いたら、すぐに閉じるのではなく、できれば5分以上は開いたままにしておくのが理想です。混んでいる場所や天候が悪い日でも、風通しの良い場所でできるだけ乾かしましょう。

次におすすめなのが「吸取紙(すいとりがみ)」の使用です。御朱印帳と一緒に販売されていることもあり、乾燥中に挟んでおくことでインクを吸収してくれます。また、書き終わった御朱印の上に軽く紙を置いておくことで、万が一閉じても墨がにじむのを防げます。

さらに、乾燥剤を一緒に保管しておくことで湿気による劣化やカビも防止できます。ちょっとした工夫で、大切な御朱印帳をずっと美しく保つことができますよ。

閉じ方・保管方法の基本

御朱印帳を閉じるとき、意外と気をつけていない方も多いのが「折り目の方向」です。蛇腹式は何度も折り返すことで折り目が弱くなってくるため、きれいにたたむことで全体の劣化を防げます。

おすすめの閉じ方は、ページを一枚ずつ丁寧に折りたたみ、すべての面がきちんと重なるようにすること。ゆがんだまま折ると表紙や裏表紙にも負担がかかり、型崩れの原因になります。

また、保管場所にも注意が必要です。直射日光の当たる場所や湿気が多い押し入れなどに置くと、紙が変色したり、カビが発生するリスクがあります。風通しの良い本棚や、桐の箱などに入れて保管するのがおすすめです。

最近では「御朱印帳専用の収納箱」や、「防カビケース」なども販売されており、コレクション感覚で大切に保管したい方には人気のアイテムとなっています。御朱印帳は、思い出と信仰の詰まった貴重な記録。丁寧な保管で、その価値をさらに高めていきましょう。

御朱印の貼り方と順番のマナー

順番は自由?決まりはある?

御朱印を貼るとき、どの順番で貼ればいいのか悩む方は多いですが、基本的に「絶対的なルール」はありません。ただし、ある程度のマナーや慣習は存在します。

一般的には、訪れた順番に貼るのが自然で、旅の流れや思い出を時系列で追いやすくなります。これにより、自分自身の御朱印巡りの歴史を一冊の帳面で振り返ることができます。

一方で、神社とお寺を区別して順番に並べたり、地域ごとに分けて貼るという方法もあります。たとえば「関西地方」「関東地方」と分けたり、「伊勢神宮特集」として1冊をテーマごとに整理するのも楽しい使い方です。

ただし、同じページに2つ以上の御朱印を無理やり貼ることや、ページの余白が極端に足りない場合は避けるべきです。美しさを損なうだけでなく、神聖な御朱印の価値が半減してしまいます。

また、貼る位置がバラバラにならないように、事前に全体の構成を考えてから作業するのがおすすめです。

御朱印の貼り方と順番のマナー

他の寺社の御朱印を貼ってもOK?

御朱印帳は本来、神社やお寺で直接御朱印を書いていただくためのものですが、最近では「書き置きタイプ」の御朱印も多くなってきました。これらはあらかじめ印刷された紙に墨書きがされていて、自分で御朱印帳に貼るスタイルになります。

では、ひとつの御朱印帳にさまざまな寺社の御朱印を貼ってもいいのか? その答えは「OK」です。ただし、いくつか注意点があります。

まず、同じページに複数の御朱印を貼るのはNG。御朱印はそれぞれが独立した神仏とのご縁の証なので、1ページに1つが基本です。また、サイズが合わないからといって無理やりカットして貼るのもおすすめできません。御朱印の意味を尊重する気持ちを持ちましょう。

また、神社とお寺の御朱印を同じ帳面に貼ることに抵抗がある方もいますが、これは個人の信仰スタイルによります。気になる場合は「神社用」「お寺用」と帳面を分けるのも良い方法です。

特別なご利益を願って集める場合や、季節限定の御朱印などをテーマに分けて貼ると、1冊がとても見応えある記録になりますよ。

御朱印の台紙を貼る位置

書き置きタイプの御朱印は、多くがA5やB5程度の和紙に書かれており、そのままでは御朱印帳のページにぴったり合わないこともあります。そのため、貼る位置やバランスに気をつけることが大切です。

基本は「ページの中央」にバランスよく貼るのが見た目も美しく、御朱印の格式を保つうえでもおすすめです。上下左右に均等な余白を取ることで、1枚の作品のような整った印象になります。

どうしてもサイズが合わない場合は、御朱印帳のサイズに合わせてマスキングテープや写真用コーナーシールを使って四隅を固定すると、あとで簡単に剥がすこともできて便利です。また、両面テープやのりでしっかり貼り付ける場合も、はみ出しに注意して貼るようにしましょう。

誤って傾けて貼ってしまうと、全体のページの印象も悪くなるので、まず軽く位置を合わせてから、慎重に貼り付けるようにすると失敗が少なくなりますよ。

貼るときに使う道具とは?

御朱印の貼り付けには、いくつか便利な道具があります。きれいに仕上げたい方は、以下の道具をそろえておくと安心です。

| 道具 | 用途・メリット |

|---|---|

| 両面テープ | しっかり貼れて仕上がりがきれい |

| スティックのり | 伸びが良く、手が汚れにくい |

| マスキングテープ | 剥がしやすく、デザインも楽しめる |

| 写真コーナーシール | 四隅だけで固定し、取り外しが可能 |

| ピンセット | 正確に位置を合わせやすい |

おすすめは、写真用のコーナーシールやマスキングテープ。特に記念御朱印など、あとから取り外して保存したい場合に便利です。

また、表面がざらざらしている御朱印帳に貼る場合は、しっかりと接着できる強めの両面テープが活躍します。ただし、のりや接着剤は時間とともに変色することもあるため、長期保存を考えるなら、なるべく粘着が弱めで酸化しにくいものを選びましょう。

貼り付けの際には、机の上で平らな場所で作業するのがベスト。空気が入らないように中央から外側に向かって指で押さえると、しわもできにくくなります。

間違って貼った時の対処法

御朱印を貼る作業は緊張するものですが、時には「曲がってしまった」「ページを間違えた」「空気が入った」など、失敗してしまうこともあるかもしれません。そんな時の対処法を知っておくと、落ち着いて対応できます。

まず、すぐに剥がせるように貼っておくのがベストです。先に紹介した写真用のコーナーシールやマスキングテープを使っていれば、失敗してもやり直しがしやすいです。

もし強力な両面テープなどでしっかり貼ってしまった場合は、無理に剥がそうとせず、そのページを「観賞用」として残し、新たなページに貼り直すのも一つの手です。あるいは、失敗した御朱印の上から和紙を重ねて、新たに貼り直す方法もあります。

また、書き置きの予備を1枚多くもらっておくと、いざという時の「保険」として安心です。寺社によっては、事情を話せば再発行してくれるところもあります。

失敗しても気にせず、自分だけの思い出として大切にすることが、御朱印帳の醍醐味です。完璧を目指すよりも、楽しみながら記録する気持ちを大切にしましょう。

御朱印帳をもっと楽しく使うアイデア

スクラップブック風にアレンジ

御朱印帳は、ただ御朱印を集めるだけではなく、自分の旅の記録帳として活用するのも楽しい使い方の一つです。中でも人気なのが「スクラップブック風」にアレンジする方法です。

例えば、御朱印のページに一緒に撮った写真を貼ったり、チケットやパンフレットの切り抜きを加えるだけで、旅の思い出が一気によみがえります。表面は御朱印、裏面は写真やメモといったように分けて使えば、整理もしやすくなります。

装飾には、シールやマスキングテープ、カラーペンを使うと華やかになります。ただし、御朱印そのものの上に重ねて貼ったり書き込んだりするのはマナー違反になる場合があるので注意が必要です。

さらに、旅先で食べたグルメや観光地のスタンプなども一緒に記録すると、ひとつのページがまるで旅のアルバムのように仕上がります。誰かに見せることを前提にしていなくても、自分自身の思い出として後から見返すのがとても楽しくなりますよ。

御朱印帳をもっと楽しく使うアイデア

写真やチケットを一緒に貼る?

御朱印帳に写真やチケットを一緒に貼ることで、旅の記憶をより鮮やかに残すことができます。特に、御朱印をいただいた神社仏閣の風景や、自分が写っている記念写真を貼っておくと、その日の出来事がよりリアルに思い出されるでしょう。

貼る場所としては、御朱印の反対側のページや裏面を活用するとスマートです。御朱印そのものには直接手を加えないことがマナーなので、写真などは別ページに貼るのが無難です。

また、入場券や交通機関のチケットなども良い思い出になります。たとえば、「伊勢神宮へ行った日」のページに、近鉄電車の特急券や、駅の記念スタンプを一緒に貼ることで、ひとつの旅のストーリーが完成します。

ただし、貼るものが多すぎるとページが分厚くなり、蛇腹がきれいに折りたためなくなることがあります。なるべく薄い紙を選び、貼る位置を工夫してバランスを取るのがコツです。

自分だけの思い出アルバムとして、御朱印帳を自由にカスタマイズすることで、より深く旅を楽しむことができます。

旅の思い出日記として使う方法

御朱印帳は、ただのコレクション帳ではなく、立派な「旅日記」としても活用できます。御朱印をいただいた日、その神社仏閣で感じたこと、見た風景、天気、出会った人などを記録しておくことで、一冊の御朱印帳があなただけの旅の記録になります。

おすすめは、御朱印の隣のページや裏面に、その日の感想をメモとして書き込む方法。シンプルに「晴れ/伊勢神宮/すごく混んでいたけど心が洗われた」など、短い一文でもOKです。

もっと本格的に記録したい場合は、ミニノートや別紙に日記を書き、それを貼るのも一つの方法です。装飾にこだわりすぎず、日々の素直な気持ちを綴るだけで、何年後かに読み返した時に大きな感動があります。

「何を感じたか」「どんな願いをしたか」など、御朱印帳に込める意味が深まることで、信仰や旅そのものがより味わい深いものになります。

カラーペンやスタンプで個性を出す

最近では、御朱印帳をデコレーションする人も増えており、カラーペンやスタンプを使って自分らしくアレンジするのが人気です。ただし、前提として「御朱印そのもの」には手を加えないことが基本マナー。あくまで周辺部分に装飾を加えるようにしましょう。

例えば、ページの余白に旅のテーマカラーでラインを引いたり、日付スタンプや神社のオリジナルスタンプを押すだけでもぐっと華やかになります。無地の御朱印帳なら、ページの縁に模様を描いたり、色を加えることで一冊全体が作品のように仕上がります。

また、文房具屋さんでは御朱印帳向けの「朱印帳デコグッズ」も多数販売されています。マスキングテープやご利益別のシール、和柄スタンプなど、自分の好みに合わせて選ぶ楽しみもあります。

ただし、過剰な装飾は御朱印の神聖さを損なう恐れがあるため、バランス感覚が大切。あくまで「御朱印を引き立てるための演出」として楽しむことがポイントです。

SNSでシェアする時の注意点

御朱印をInstagramやX(旧Twitter)などのSNSにアップする方も増えていますが、注意すべき点もあります。特に大事なのが「他人の個人情報が写っていないか」という点です。

例えば、神職や僧侶の名前が御朱印に書かれている場合、それをぼかさずに投稿すると、意図せずプライバシーを侵害してしまう可能性があります。名前や日付、特別なメッセージが書かれている場合は、モザイク加工やトリミングをして投稿しましょう。

また、御朱印をもらう際に撮影禁止のエリアがある場合は、ルールを守るのが大前提です。書いていただいている様子を無断で撮影するのはマナー違反とされることもあるので、どうしても撮りたい場合は事前に許可を取るようにしましょう。

投稿の際は、「どこで頂いた御朱印なのか」「どんな気持ちだったか」などのエピソードを添えると、見る人にも伝わりやすく、共感も得やすくなります。

SNSは御朱印の魅力を広める素晴らしいツールですが、「信仰」と「公共性」のバランスを忘れず、敬意を持って発信することが大切です。

御朱印帳を通じて広がる神社・仏閣の旅

御朱印巡りで得られる心の癒し

御朱印巡りは、単なるコレクションではなく、心を癒し、穏やかな気持ちになれる貴重な時間です。神社やお寺の静かな空間に身を置き、自然や歴史に触れることで、日常の喧騒から離れてリフレッシュすることができます。

また、御朱印そのものが手書きで一つ一つ違うため、受け取るたびに「一期一会」の気持ちが芽生えます。忙しい毎日の中で、自分の心と向き合い、感謝や願いを再確認する良い機会となるでしょう。

御朱印帳を一冊、二冊と増やしていく中で、自分の成長や変化を感じることもあります。それは、まさに「心の旅路」と言えるでしょう。

信仰に関係なく始めたとしても、次第に「感謝の気持ち」や「心の整理」が習慣になり、御朱印巡りが心の拠り所になることも少なくありません。

人気の御朱印帳スポット3選

御朱印帳を手に入れるなら、やはり本場の神社やお寺で頂くのが特別です。中でも人気のあるスポットを3つ紹介します。

| 場所 | 特徴 |

|---|---|

| 伊勢神宮(三重) | 全国の神社の総本山。シンプルで格式高い御朱印帳が人気。 |

| 川越氷川神社(埼玉) | 縁結びの神様として有名。可愛らしいピンク系の御朱印帳が好評。 |

| 清水寺(京都) | 歴史的な景観と迫力ある朱印が魅力。外国人にも人気のスポット。 |

これらの場所では、御朱印帳のデザインも非常に凝っていて、限定デザインや季節限定の柄などもあり、コレクター心をくすぐります。

初めて御朱印帳を手にするなら、こうした有名な神社仏閣で受け取ると、より旅の思い出が深まりますよ。

季節ごとの限定御朱印を狙おう

春の桜、夏の祭り、秋の紅葉、冬の雪景色。四季折々の風景と共に、その時期限定の御朱印を出している神社仏閣も増えてきました。これを狙って訪れる人も多く、まるで「御朱印スタンプラリー」のような楽しみ方ができます。

たとえば、京都のあるお寺では、紅葉シーズンに「もみじ柄」の朱印が登場したり、初詣限定の干支入り御朱印が配布されたりします。限定御朱印は数量が限られていることも多いので、早めの時間帯に行くのが安心です。

季節限定の御朱印を集めることで、自然の移ろいや行事の意味にも関心が広がります。一年を通して御朱印巡りを楽しむきっかけにもなるので、ぜひチェックしてみてください。

マナーを守って巡礼を楽しむ

御朱印巡りは、信仰心を表す行為であると同時に、観光としても楽しめる文化ですが、忘れてはいけないのが「マナー」です。

御朱印は「スタンプラリー」ではなく、あくまで祈りや感謝の証です。お参りせずに御朱印だけをもらうのはマナー違反ですので、必ず参拝を済ませてからいただくようにしましょう。

また、混雑している場合は静かに列に並び、神職や僧侶に対して丁寧な言葉で接することも大切です。写真撮影や会話も、周囲の人の迷惑にならないよう配慮が必要です。

御朱印帳の取り扱いも丁寧に。バッグに無造作に入れず、カバーに入れて大切に扱うことで、神仏との縁を感じることができるでしょう。

マナーを守ることで、御朱印巡りがより深く、心に残る旅になります。

あなたの御朱印帳を完成させよう!

御朱印帳は、完成した時の達成感もまた格別です。一冊を埋めるごとに、あなたの旅や信仰の軌跡が形として残り、その重みと美しさに感動することでしょう。

完成した御朱印帳は、保管方法を工夫して大切に残しましょう。桐箱や専用ケースに入れたり、表紙に日付を記録しておくと、次に見返すときにすぐ思い出せます。

また、完成したらぜひ2冊目、3冊目に挑戦してみてください。テーマを決めて集めたり、特定の地域を制覇するのも楽しい目標になります。

あなたの御朱印帳は、あなただけの「心の旅の証」。一冊ずつ、ゆっくりと丁寧に作り上げていくことが、御朱印巡りの本当の楽しさにつながります。

まとめ

御朱印帳は、神社仏閣を巡る中で得られるご縁と、自分の旅を記録する大切なアイテムです。貼り方や順番、使い方にはいくつかのマナーがありますが、正しい知識を持っていればより一層楽しむことができます。

蛇腹式の御朱印帳は扱いが少し難しいですが、丁寧に使えば長く美しく保てるもの。思い出や気持ちを込めて、自分だけの御朱印帳を作っていきましょう。

信仰と旅の記録が一体となった御朱印帳は、まさに「生きた宝物」。あなたの手の中に、かけがえのない歴史が刻まれていくはずです。