「なんか部屋がジメジメする…」「冬は乾燥して喉が痛い…」

そんな経験、ありませんか?実はそれ、湿度のせいかもしれません。とはいえ「湿度計なんて家にないよ」という人も多いはず。

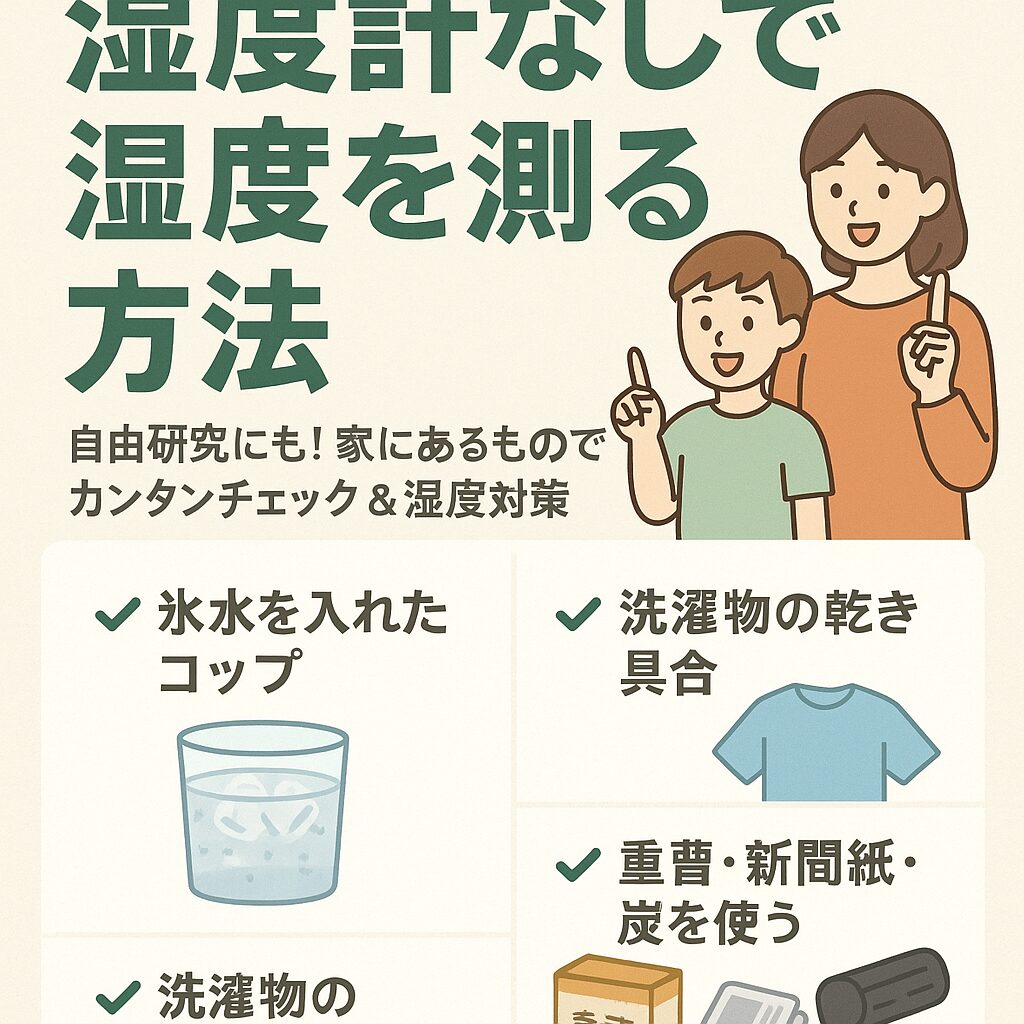

でも大丈夫!この記事では、湿度計がなくても家にあるもので湿度を測る方法や、お金をかけずにできる湿度対策のアイデアをたっぷりご紹介します。自由研究に使える実験もあるので、親子で楽しみながら学ぶこともできますよ。

湿度ってなに?わかりやすく簡単に解説

湿度の意味と種類(相対湿度・絶対湿度)

湿度とは、空気中に含まれる「水分(蒸気)」の割合を表したものです。天気予報でよく聞く「湿度○%」というのは、実は「相対湿度」のこと。相対湿度とは、空気が含める最大限の水分量(飽和水蒸気量)に対して、今どれくらいの水分が含まれているかをパーセンテージで表したものです。たとえば、ある気温で空気が100gの水分を含めるとき、実際に50gの水分があると「湿度50%」になります。

一方で、「絶対湿度」は空気1㎥あたりに実際どれだけの水蒸気が含まれているかを表すもので、単位はg/㎥などが使われます。こちらはあまり一般家庭では使われませんが、エアコンや科学実験の分野では重要です。相対湿度は温度によって変化しやすいため、寒い冬でも湿度が低く感じられることがあります。湿度を知ることは、快適な生活や健康管理の第一歩です。

なぜ湿度が重要なの?健康・カビ・ウイルスの関係

湿度が私たちの健康や住環境にどれほど関係しているか、意外と知られていません。たとえば、湿度が高すぎるとカビやダニが発生しやすくなり、アレルギーの原因になります。特に押し入れやお風呂場、キッチンの下などは高湿度のままだとカビが繁殖しやすくなり、壁や家具を傷めることもあります。

逆に湿度が低すぎると、喉や鼻の粘膜が乾燥してウイルスが体に入りやすくなります。特に冬場は乾燥によってインフルエンザや風邪が流行しやすくなるのです。また、お肌も乾燥してカサカサに…。こうした健康トラブルを防ぐためにも、湿度の管理はとても大切です。

快適な湿度の目安って何%くらい?

人が快適に過ごせる湿度の目安は、**40~60%**と言われています。この範囲なら、カビやダニの発生を抑えつつ、喉や肌の乾燥も防げるちょうど良いバランスなのです。特に寝室や子ども部屋では、この湿度をキープすることが睡眠の質や健康に直結します。

ちなみに、湿度が70%を超えるとカビやダニの活動が活発になりやすく、30%以下になると乾燥によりウイルスが増殖しやすくなります。季節や気温に応じて、加湿や除湿の工夫をすることで、室内の湿度を適切に保てます。

湿度が高いとどうなる?低いとどうなる?

湿度が高いと部屋の空気がジメジメして不快になります。梅雨の時期などに洗濯物が乾きにくくなるのもそのせいです。また、食品の傷みが早くなったり、カビの原因にもなります。一方で湿度が低いと、空気がカラカラして肌が乾燥したり、喉が痛くなったりします。風邪やインフルエンザのウイルスが活発になるのも、湿度が下がる冬場です。

このように、湿度は生活の快適さや健康に直結しています。ただの「空気のしめりけ」ではなく、私たちの暮らしに密接に関わっていることがよくわかります。

日常生活における湿度のチェックポイント

湿度を毎日意識するのは難しいかもしれませんが、いくつかのポイントを押さえると簡単にチェックできます。たとえば、朝起きたときに喉がイガイガしていたら湿度が低すぎるサインかもしれません。逆に、窓ガラスが結露していたり、壁が湿っぽく感じたら湿度が高すぎるかもしれません。

特にチェックしたい場所は「押し入れ」「浴室」「キッチン」「窓際」です。これらの場所は湿気がこもりやすく、カビの温床になりやすいので注意が必要です。次の章では、こうした湿度を湿度計がなくても調べる方法を紹介していきます!

湿度計がないときの湿度の測り方5選

コップと氷水を使った結露テスト

とても簡単な方法で湿度をチェックできるのが「結露テスト」です。方法は、ガラスのコップに氷水を入れて、約5分間そのまま部屋に置いておくだけ。コップの外側に水滴(結露)がつけば、部屋の湿度は高い証拠。逆に水滴がまったくつかない場合は、湿度が低いと考えられます。

この方法は一切道具を買わなくても、家にあるものでできるので、自由研究にもおすすめ。複数の部屋で試して比較すると、部屋ごとの湿度の違いも見えてきますよ。シンプルですが、意外と正確で使える方法です。

洗濯物の乾き具合をチェックする方法

湿度が高いか低いかを日常の中で感じ取る、もっともわかりやすいサインの一つが「洗濯物の乾き具合」です。たとえば、いつもより洗濯物が乾きにくいと感じる日は、空気中に水分が多く含まれている=湿度が高いということ。逆に、短時間でカラッと乾いてしまうときは、湿度が低い可能性があります。

この方法は一見アナログに感じるかもしれませんが、天気予報に頼らず肌感覚で湿度の傾向をつかむのに適しています。特に、部屋干しをしているご家庭では、洗濯物の状態を記録しておくことで湿度の変化を意識しやすくなります。自由研究としても、「乾くまでに何時間かかったか」などを記録すれば立派なデータになりますよ。

髪の毛や肌で感じる体感湿度の見分け方

実は人間の体も「湿度センサー」のような役割をしています。たとえば、朝起きて髪の毛が広がっていたり、なんとなくベタつく感じがしたら、それは湿度が高いサイン。反対に、肌がカサカサしている・静電気が起きやすいなどの症状があれば、それは湿度が低い状態かもしれません。

体感湿度はあくまで目安ですが、毎日の変化に気を配ることで、自分の体の「湿度感知能力」が高まります。小さな子どもと一緒に「今日は乾燥してるね」「ジメジメしてるかも」と話すだけでも、湿度を意識する良い習慣になりますよ。

ティッシュや紙での湿気テスト

ティッシュペーパーやコピー用紙を使って、簡単に部屋の湿度の傾向を調べることもできます。たとえば、部屋に紙を吊るしておき、湿ってフニャフニャになっているかどうかを数時間後に確認します。湿度が高いと、紙は水分を吸って柔らかくなったり、丸まったりします。逆に湿度が低ければ、紙はピンと張ったまま変化がありません。

この方法も家にあるものででき、複数の部屋で比べることで湿度の違いが見えてきます。特に押し入れの中や窓の近くなど、湿気が気になる場所でやってみると、対策すべきポイントが発見できるかもしれません。

スマホアプリやネットの気象情報を活用する方法

湿度を調べるのに便利なのが、スマホの天気アプリやウェブの天気サイトです。多くのアプリでは「現在の湿度」や「体感湿度」を表示してくれます。特に「Yahoo!天気」や「ウェザーニュース」などのアプリは地域ごとの詳しい湿度情報が載っており、気軽にチェックできます。

ただし、外の湿度と部屋の中の湿度は必ずしも一致しないので、あくまで参考情報として使いましょう。屋内での湿度を知るには、他の方法と組み合わせるのがベストです。

小学生の自由研究にぴったり!湿度の実験アイデア

氷水とコップで結露の観察実験

自由研究におすすめなのが「結露の観察実験」です。準備するものは透明なコップ、氷、水、温度計(あれば)だけ。コップに氷水を入れて部屋に置き、数分待って外側に水滴がつくかどうかを観察します。部屋ごとに実験を繰り返すことで、湿度の違いが見えてきます。

結果を「結露の量」や「結露ができるまでの時間」で記録し、表やグラフにすると、より科学的なまとめになります。コップの素材や水の温度を変えてみるなど、工夫を加えるとさらに深い研究になりますよ。コストもかからず、安全に実験できる点が自由研究にぴったりです。

湿度によるパンのカビの成長比較

もう少し発展的な実験として、「パンにカビが生える速さ」を湿度の違いで比べるという方法があります。同じ種類の食パンを2枚用意し、一つは密閉容器に乾燥剤を入れて湿度が低い状態に、もう一つは水を少し入れて湿度が高い環境に置いてみましょう。

毎日写真を撮って記録し、何日目にカビが生えたか、どれくらい増えたかを比較すると、湿度とカビの関係がよくわかります。カビを扱う実験なので、大人と一緒に行い、最後はしっかり処分してください。自由研究としてとてもインパクトのあるテーマです。

部屋ごとの湿度差を記録してみよう

同じ家の中でも部屋によって湿度が違うことはよくあります。たとえば、お風呂場やキッチンは湿度が高くなりがちで、リビングや寝室は低めのことが多いです。この違いを調べるだけでも立派な自由研究になります。

湿度計がなくても、「結露テスト」や「ティッシュ湿気テスト」などを使えば、各部屋の状態を比較できます。結果を表にまとめたり、湿度が高かった理由を推測したりすることで、考察力も身につきます。

湿度と洗濯物の乾き方の関係

部屋の湿度が洗濯物の乾き方にどれだけ影響するかを調べる実験もおすすめです。たとえば、同じサイズのタオルを2つ用意して、1つはリビング、もう1つは浴室に干して乾く時間を比べてみましょう。

乾くまでの時間や湿り具合をメモして、グラフにするとわかりやすいです。また、扇風機を使ったときとの違いなども調べると、風と湿度の関係も学べます。

グラフにまとめて自由研究を完成させよう

どんな実験でも、結果を「見える化」することが自由研究を完成させる大事なポイントです。たとえば、コップの結露の量、パンに生えたカビの広がり、タオルの乾くまでの時間などを折れ線グラフや棒グラフにまとめると、他の人にも伝わりやすくなります。

最後に「わかったこと」や「工夫した点」「反省点」なども書き加えれば、より完成度の高い自由研究になります。湿度は毎日の生活に関係するテーマなので、興味を持ちやすく、発表もしやすいですよ!

お金をかけずにできる湿度対策アイデア集

湿度が高いときの対策:重曹・新聞紙・炭を使う

湿度が高い時期、特に梅雨や夏のジメジメした時期には、部屋の中の湿気をうまくコントロールすることが大切です。そんなときに役立つのが「重曹・新聞紙・炭」といった、家にある手軽なアイテムたちです。

重曹は湿気を吸収する性質があり、小皿や空き容器に入れてクローゼットや靴箱に置くだけで除湿効果が期待できます。さらに、重曹には消臭効果もあるので一石二鳥です。新聞紙は吸湿性が高く、引き出しの中に敷いたり、丸めて靴に詰めておくだけで湿気を取ってくれます。

炭(木炭や備長炭)は空気中の水分を吸収するだけでなく、空気をきれいにする効果もあります。おしゃれな容器に入れてインテリア感覚で置けば、見た目にも◎です。どれもコスパが良く、すぐに始められる湿度対策としておすすめです。

湿度が低いときの対策:濡れタオル・観葉植物・お風呂の湯気活用

冬場などで空気が乾燥しているときには、加湿器がなくても手軽にできる方法があります。たとえば「濡れタオル」を部屋に干すだけで、自然な加湿ができます。夜寝る前にタオルを1枚濡らしてベッドの近くに干しておけば、朝起きたときの喉のカサカサも改善されやすいです。

また、観葉植物も加湿に役立ちます。植物は「蒸散」という作用で水分を空気中に放出しているため、インテリアとしてだけでなく自然な加湿アイテムとして活用できます。特にポトスやアジアンタムなど、湿気を好む植物がおすすめです。

さらに、お風呂の湯気を活用するのも効果的。お風呂に入った後、すぐに換気扇を回さずに少し開けておくと、湯気が部屋に広がって加湿効果が得られます。ただし、カビ防止のために時間は短めにしましょう。

エアコン・除湿機を使わずにできる工夫

電気代が気になる方や、エアコンや除湿機を持っていない方でも、日常のちょっとした工夫で湿度はコントロールできます。たとえば、家具を壁から少し離して配置すると、空気の通り道ができて湿気がこもりにくくなります。押し入れやクローゼットの扉を定期的に開けて風を通すのも効果的です。

また、風の流れを意識するのもポイント。窓を2か所以上開けて風の通り道を作ったり、サーキュレーターを使って空気を循環させることで、湿気を部屋の外に逃がすことができます。

こうした「道具に頼らない湿度管理」は節約にもつながり、エコで地球にも優しい暮らし方と言えます。

家の中の湿度を一定に保つためのコツ

湿度を一定に保つには、場所ごと・時間ごとの湿気の変化を把握することが大切です。たとえば、料理中のキッチンは一時的に湿度が上がるため、こまめに換気をしたり、調理後にすぐに扉を開けて湿気を逃がすなどの工夫が必要です。

寝室は人が長時間いるので、体から出る水分で湿度が上がりやすくなります。朝起きたら窓を開けて換気し、布団も干すことで湿度を下げることができます。また、除湿剤や調湿木材(すのこなど)を使うのも効果的です。

湿度の変化は「気づきにくいけれど確実に起こっている」もの。だからこそ、日々の暮らしの中で意識的にコントロールしていくことが大切です。

100均グッズでできる湿度管理アイデア

最近の100円ショップには、湿度対策に使える便利なアイテムがたくさん揃っています。たとえば「炭入り除湿シート」「湿気取りケース」「防カビ剤」などは、靴箱・押し入れ・衣装ケースなどに使える手軽なグッズです。

また、「加湿フィルター」や「加湿ペーパー」は、水を入れたコップに差すだけで空気中に水分を放出してくれるアイテムで、電気を使わずに加湿できます。見た目が可愛いデザインのものも多く、子ども部屋にもぴったりです。

このように、ちょっとした工夫とアイデアで、コストをかけずに湿度をうまくコントロールできます。気になる場所に合わせて使い分けるのがコツです。

一人暮らし・主婦の方必見!生活の中でできる湿度チェック&管理法

朝起きたとき・寝る前の湿度チェックポイント

湿度を意識する一番のタイミングは「朝起きたとき」と「寝る前」です。特に冬の朝、喉が痛かったり、鼻が乾いていたら湿度がかなり低下している証拠。逆に、夏場の朝に汗をかいて目覚めたなら湿度が高すぎるかもしれません。

寝る前には、窓やドアを少し開けて空気の入れ替えをしてから寝るだけで、室内の湿度が調整されやすくなります。加湿や除湿のタイミングをこの時間帯に意識することで、より快適な睡眠環境が整います。

ちょっとした習慣ですが、1日の始まりと終わりを「湿度チェック」の時間にすることで、健康的な生活を維持できますよ。

お風呂・キッチンの湿気をコントロールするコツ

水を多く使うお風呂やキッチンは、家の中でも特に湿度が上がりやすい場所です。換気扇を使うのは基本ですが、それ以外にも工夫できます。たとえば、お風呂の床や壁に残った水滴をスクイージーで取り除くだけで、湿気の残り方が大きく変わります。

キッチンでは、煮込み料理をするときに鍋のふたを閉めたり、調理後に布巾でコンロ周りを拭いたりするだけでも湿度のコントロールにつながります。また、料理中はできるだけ換気扇を回して、湿気をためないようにすることも大切です。

観葉植物やペットの湿度管理にも注意

植物やペットを飼っている場合、彼らにも快適な湿度が必要です。たとえば観葉植物は湿度が低すぎると枯れてしまう種類もあり、ペットも乾燥によって皮膚トラブルを起こすことがあります。

リビングなどに置いてある観葉植物がしおれてきたら、それは湿度不足のサインかもしれません。逆に土がいつも湿っていたり、鉢の下にカビが生えている場合は湿度が高すぎる可能性があります。

ペットの場合は、湿度40~60%を目安にすると安心です。特に冬場の暖房中は乾燥しやすくなるので、濡れタオルなどで自然に加湿してあげましょう。

洗濯物の干し方で部屋の湿度をコントロール

洗濯物を部屋干しするとき、その干し方次第で加湿にも除湿にもなります。冬場の乾燥対策には、寝室にタオルを1~2枚干すだけで自然な加湿ができます。一方で梅雨や夏など湿度が高い時期には、できるだけ換気扇を回しながら、風通しの良い場所に干すようにしましょう。

洗濯物の位置や干す時間帯を意識することで、部屋の湿度バランスを調整しやすくなります。洗濯は毎日のことなので、無理なくできる湿度管理の一環として活用していきましょう。

湿度と快適な暮らしを両立させるアイデア

湿度を意識しすぎると疲れてしまうかもしれませんが、暮らしの中でちょっとした工夫を取り入れるだけで、自然と快適な環境が手に入ります。たとえば、窓を定期的に開ける習慣、観葉植物を育てる楽しみ、100均グッズで手軽に湿度ケアするなど、楽しみながらできる方法を見つけましょう。

湿度を味方につけることで、健康にも、家の中の清潔にも、そして光熱費の節約にもつながります。「ちょっとしたこと」の積み重ねが、快適な暮らしをつくってくれるのです。

まとめ

湿度は目に見えないけれど、私たちの暮らしや健康に大きな影響を与える存在です。湿度計がなくても、コップやタオル、紙などを使った簡単な方法で湿度を調べたり、お金をかけずに湿度を調整したりすることが十分に可能です。

特にお子さんの自由研究にはぴったりのテーマで、家族みんなで楽しみながら取り組むことができます。一人暮らしの方や主婦の方も、毎日の生活の中で湿度をちょっと意識するだけで、体の調子がよくなったり、お部屋が快適になったりするかもしれません。

このブログをきっかけに、ぜひ「湿度」と仲良く付き合っていく工夫を始めてみてください!