「風呂ふたが壊れた!」「買い替えようと思ったけど、すぐには手に入らない…」

そんなときに役立つのが、家にあるもので風呂ふたを代用するアイデアです。意外にも、ちょっとした日用品や100均グッズを使えば、保温や湿気対策ができてしまうんです。本記事では、実際に使える代用品の具体例から、避けるべきアイテム、そして長持ちさせる工夫まで、すぐに使える情報をわかりやすく紹介します!

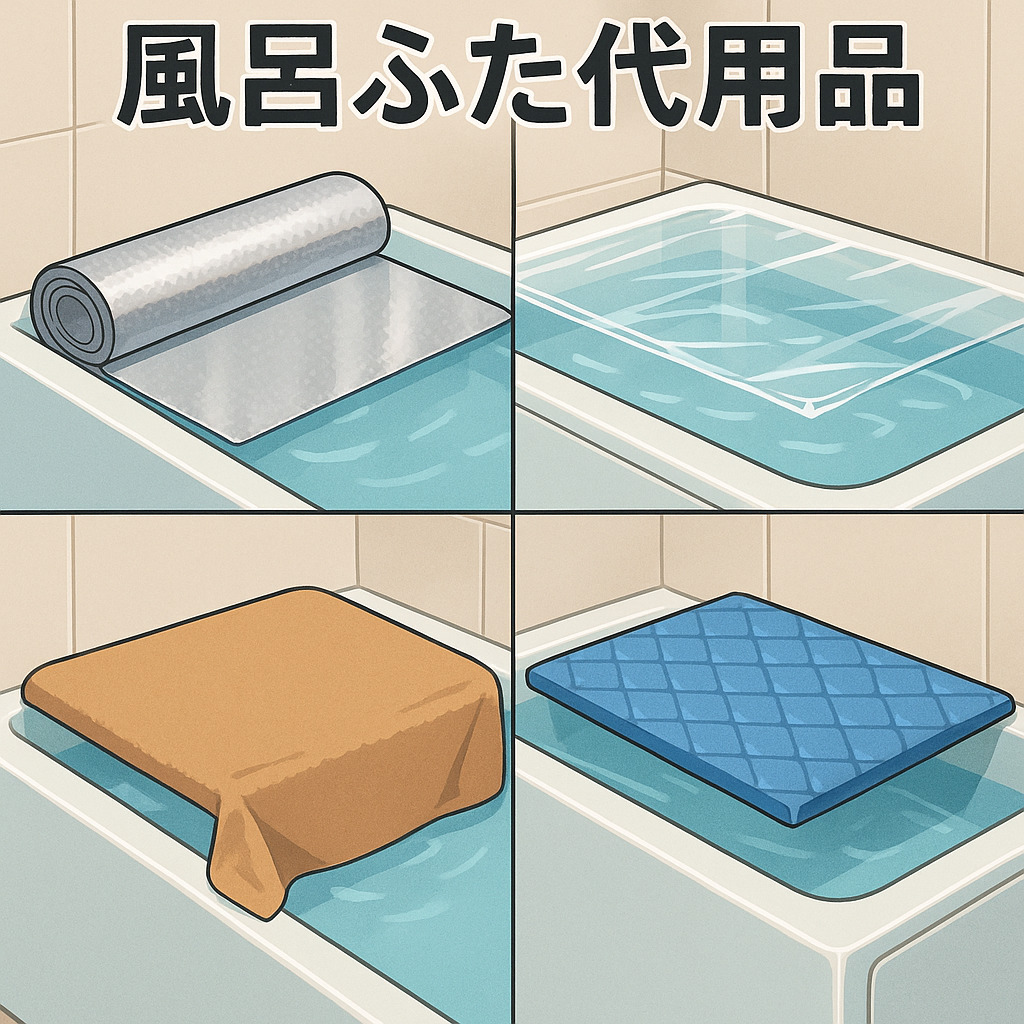

家にあるもので風呂ふたの代用品を探すならコレ!

アルミシートで簡単保温

アルミシートは、アウトドアや引っ越しのときによく使われるアイテムですが、実は風呂ふたの代用品としてもとても便利です。アルミは熱を逃がしにくく、お湯の保温効果が高まります。特に「断熱アルミシート」や「銀マット」などと呼ばれるタイプは、片面または両面にアルミ加工がされていて、保温力がかなり優れています。

使い方はとても簡単。お風呂のサイズに合わせてシートをカットし、お湯の上に軽くかぶせるだけでOKです。シートは軽くて柔らかいため扱いやすく、使い終わった後はさっと干して乾かすことができるので衛生的です。

また、アルミシートは100均やホームセンターでも手軽に購入できるのも魅力の一つ。厚めのタイプを選べばより効果的です。保温目的だけでなく、入浴中にお湯が冷めるのを防ぎたいときにも活躍します。ただし、完全な密閉にはならないため、長時間の保温には多少の効果減があります。

サランラップやラップフィルムの意外な活用法

キッチンで使うサランラップも、実は風呂ふたの簡易代用として使えるアイテムです。お湯の表面を覆うようにラップを広げて貼ることで、湯気の逃げをある程度防ぐことができ、保温効果が期待できます。特に入浴の間だけ使いたいときや、ちょっとした応急処置として使うにはピッタリです。

ただし、サランラップは耐久性がそれほど高くないため、毎日のように使うには不向きです。さらに、風呂ふたとしての強度や完全な密閉性はないので、「短時間の保温」と割り切って使うことが重要です。

また、使い終わったラップはそのまま放置するとカビや雑菌の温床になる可能性があるため、すぐに廃棄して清潔に保つことが大切です。とはいえ、コストが安くどの家庭にもあるアイテムなので、知っておくと便利なテクニックの一つです。

大判バスタオルでお風呂をカバー

お風呂のサイズに合う大判のバスタオルを使えば、風呂ふたの代わりとして十分活躍します。タオルは水を吸いやすい素材ですが、ある程度厚みがあるものを使えば湯気の逃げを抑えることができ、簡易的な保温効果が得られます。

特に、入浴前後の短い時間での保温には効果的です。たとえば、家族で順番に入るときに「次の人の分のお湯を冷まさないようにしたい」といったシーンにぴったりです。

注意点としては、濡れたタオルはそのままにしておくとカビや臭いの原因になるため、使用後はすぐに洗濯し、しっかり乾かすことが必要です。また、軽いため浴槽に落ちてしまう可能性があるので、数本の洗濯ばさみなどで浴槽のフチに留めると安定します。

厚手のレジャーシートでしっかり断熱

レジャーシートの中でも厚手タイプ(裏にクッション素材があるもの)は、風呂ふた代用品として非常に優秀です。熱を逃がしにくく、しかも軽くて扱いやすいので、お風呂のサイズに合わせて切るだけで簡単に使えます。

特にアウトドア用のクッション付きレジャーシートは、保温力に優れており、アルミ層があるものも多いため断熱効果も期待できます。こういったシートは大判で広範囲をカバーできるため、浴槽の大きさにも柔軟に対応できます。

耐久性もあり、洗って再利用できるのが魅力です。ただし、入浴後はしっかり乾かしておかないと湿気によるカビの心配があります。収納時は風通しのいい場所で管理すると安心です。

使わなくなったプラダンをリサイクル活用

プラダン(プラスチック段ボール)は軽くて丈夫な素材で、DIYや引っ越しのときなどに使われることが多いですが、風呂ふたの代用品としても非常に優れています。熱に強く、水に濡れてもへこたれないため、お風呂場でも安心して使うことができます。

使い方はシンプルで、浴槽のサイズに合わせてカットし、複数枚に分けて置くだけ。本格的な風呂ふたのように分割して使えるので、使い勝手も良いです。表面はツルツルしているため、カビが付きにくく、お手入れも簡単。

プラダンはホームセンターや通販で安価に購入できる上、不要になったものを再利用すればコストもかかりません。色付きのものを使えば、見た目も明るく楽しめます。再利用しながら環境にも優しく、賢く節約できるアイデアです。

なぜ風呂ふたが必要?代用する前に知っておくべき理由

お湯の温度が下がるのを防ぐ

お風呂にふたをする最大の理由は「お湯が冷めるのを防ぐこと」です。特に冬場は湯気がどんどん逃げてしまい、せっかくの温かいお湯があっという間にぬるくなってしまいます。風呂ふたやその代用品を使うことで、お湯の熱が外に逃げるのを最小限に抑えることができます。

家族で順番に入るときなどは、保温ができているかどうかで快適さが大きく変わります。また、追い焚き機能があるお風呂でも、何度も加熱するよりも一度で済ませた方が光熱費の節約にもつながります。

お風呂の蓋や代用品を上手に使えば、入浴のタイミングに関係なく、誰もが気持ちよく入れるお湯を保てるのです。

湿気によるカビや結露対策にも効果的

お風呂にふたをすることは、保温だけでなく「湿気のコントロール」にも役立ちます。お湯を張った状態でふたをしておけば、浴室全体に湯気が広がるのを抑えることができ、カビの原因となる湿気の発生も軽減されます。

特に冬場は、浴室の窓や壁、天井に結露ができやすく、それがカビの原因になります。ふたをしないでおくと、湯気が天井や壁にまで届いて、黒カビの温床になりやすいのです。

また、湿気が浴室だけでなく洗面所や脱衣所まで流れ出ると、床がベタベタしたり、家具や電化製品に悪影響を及ぼすこともあります。ふたをすることで湯気を局所的に閉じ込め、浴室全体の湿度をコントロールできるのは大きなメリットです。

小さなお子さんの安全対策にもなる

家庭に小さなお子さんがいる場合、風呂ふたをしておくことは安全面でも重要です。たとえば、お風呂に入る前や後に子どもが浴室に入り込んでしまった場合、誤って浴槽に落ちてしまう危険性があります。

風呂ふたをしておけば、視覚的に「ここは入っちゃいけない」と伝える効果があり、さらに物理的にも落下を防ぐバリアとなります。特に、硬めの素材を使った代用品(プラダンや厚手のレジャーシートなど)は、安定感があり、ふた代わりとしても安心感があります。

もちろん完全に安全というわけではありませんが、何もない状態よりははるかに事故のリスクを下げることができます。小さなお子さんがいるご家庭には、風呂ふたや代用品をぜひ活用していただきたいところです。

浴室の電気代節約につながる理由

ふたをすることで、お湯が冷めにくくなるのはすでに述べた通りですが、これは「電気代やガス代の節約」にもつながります。追い焚き機能を使えば再加熱は可能ですが、何度も使えばその分だけ光熱費がかかります。

とくに冬の寒い時期や、家族の入浴時間がバラバラな場合は、追い焚きの頻度が増えてしまいがちです。そこで、しっかりとしたふたや代用品で保温しておくことで、お湯の温度低下を防ぎ、結果として再加熱の回数を減らすことができるのです。

また、浴室全体の温度も維持されやすくなるので、入浴前の暖房時間も短縮できます。ふた一つで、毎月の光熱費にしっかりと差が出てくるのは意外と知られていません。節約したいご家庭にはとても有効な方法です。

蓋があると掃除の頻度が減る?

意外な話ですが、お風呂にふたをしておくことで掃除の手間も減る場合があります。理由は、お湯の表面にホコリやゴミが落ちにくくなるからです。特に浴室内に窓がある場合、風の流れや換気中に小さなゴミが入りやすくなりますが、ふたをしておけばそれらをブロックできます。

また、湯気の飛散が減ることで、浴室内の壁や天井に水分が付着する量も減り、カビや水垢の発生も抑えられます。つまり、日々の掃除がラクになるだけでなく、結果的にお風呂全体の清潔を保ちやすくなるというわけです。

掃除頻度が減れば、時短にもなりますし、体力的にもラクになるので、特に忙しい家庭にはふたの活用を強くおすすめします。

ダメな代用品の例とその理由

濡れると崩れる紙類はNG

新聞紙や段ボールなど、紙素材を使って風呂ふたの代用をしようと考える人もいますが、これはおすすめできません。紙は水に弱く、濡れるとすぐに崩れてしまいます。また、崩れた紙が浴槽の中に落ちると、水が汚れたり、排水口に詰まったりといったトラブルの原因にもなります。

さらに、紙が濡れたまま放置されることで、雑菌やカビの温床にもなりやすく、衛生的にも非常に悪いです。一見、安くて手軽に見える紙類の代用ですが、リスクを考えると使用は避けるべきです。

安全性や清潔さを保つためにも、紙ではなく水に強い素材を選ぶことが大切です。

金属製のトレーはサビやすい

キッチンにある金属製のトレーや天板をふた代わりに使うのも、一見頑丈でよさそうに見えますが、これもおすすめできません。金属は水や湿気に触れることで錆びる可能性があり、長期間使用すると黒ずみやサビが発生します。

特にステンレスではない金属製品は、水に弱く、見た目にも不衛生になります。また、トレー自体が重いため、扱いにくく、浴槽の縁を傷つけてしまうこともあります。毎日の使用には適していません。

見た目に騙されず、風呂場に適した軽量で水に強い素材を選ぶことが重要です。

発泡スチロールのリスクとは?

発泡スチロールもよく見かける素材で、保温性が高く軽いことから、風呂ふたの代用品として一見使えそうに思えます。しかし実際には、使用にはいくつかのリスクがあります。

まず、発泡スチロールは細かい泡のような素材でできているため、水に濡れると表面に汚れやカビが付きやすく、掃除が非常にしづらいです。また、表面がザラザラしているため、使用を繰り返すうちに削れて細かなゴミが浴槽に浮かぶこともあります。

さらに、耐熱性も低く、熱湯や高温の湯気によって変形してしまうことがあります。劣化が早いため、頻繁な買い替えが必要になり、結果としてコスパも悪くなってしまいます。

軽くて扱いやすいのは事実ですが、安全性や衛生面から考えると、長期的な使用には向いていません。

小さすぎるサイズの布は逆効果

布製品、特にタオルやブランケットなどを風呂ふた代わりに使うときに注意が必要なのが「サイズ」です。浴槽をしっかりカバーできない小さいサイズの布は、かえって保温効果が薄くなってしまい、意味がありません。

むしろ、サイズが中途半端だと湯気が布を通じて外に逃げやすくなり、湿気やカビの原因になります。さらに、部分的に水面に触れることで布が濡れ、冷却効果すら発生してしまうこともあります。

代用するときは、できる限り浴槽全体を覆えるサイズを選び、すき間ができないように工夫することが大切です。見た目や質感よりも、まずは機能性を優先しましょう。

カビの原因になる素材とは

風呂ふたの代用品には「乾きにくい素材」は不向きです。たとえば、綿100%の布やフリースなどは水をよく吸うため、一度濡れてしまうと乾きにくく、湿気を含んだまま放置されることでカビが発生するリスクが高まります。

特に、洗濯せずに何日も使い回すと、見えない菌や臭いが発生してしまい、逆に浴室を不衛生な空間にしてしまうことも。布製品を使う場合は、速乾性のある素材や、使ったあとは毎回しっかり洗って乾かせる環境が整っているかを確認しておくことが重要です。

素材選びは見た目や値段よりも、衛生面・乾燥のしやすさを重視しましょう。

100均やホームセンターで買える便利グッズ

ダイソーのアルミ保温シート

ダイソーでは「アルミ保温シート」という商品が多く展開されています。もともとは床に敷いて使う断熱シートですが、お風呂の保温にもぴったり。軽量でカットしやすく、お風呂のサイズに合わせて自由に加工できます。

100円で買えるのにしっかりと断熱効果があるのが魅力で、1シーズン程度なら使い続けられる耐久性も持っています。また、複数枚重ねて使用することで、さらに保温効果が高まります。

お風呂専用品ではありませんが、代用品としてコスパ抜群。初めて代用品を試す方におすすめのアイテムです。

セリアの浴室用吸着カーテン

セリアでは「浴室用の吸着カーテン」なども販売されています。これは主にシャワーカーテンとして使われるものですが、浴槽のサイズに合わせて取り付けたり、被せたりすることで、簡易的なふたとして使うことも可能です。

吸盤が付いているタイプなら、壁に固定して浴槽の上にたらすような設置もできます。布地の種類にもよりますが、速乾性のあるものを選べば、湿気によるカビの心配も軽減されます。

100円とは思えない機能性のある商品が多いので、見つけたらぜひチェックしてみましょう。

ホームセンターのプラダン活用術

ホームセンターでは「プラダン(プラスチック段ボール)」が手軽に入手できます。カラーや厚みも豊富で、カッター1本で簡単に加工できるため、自作風呂ふたにはうってつけの素材です。

複数枚に分割して作れば、開閉もしやすく扱いやすい仕様にすることも可能。水にも強く、カビが生えにくいので、長期的な利用を前提にするなら非常に優れた選択肢です。

価格も1枚数百円程度とリーズナブルで、DIY好きな方には特におすすめです。

カインズで見つけたお風呂便利グッズ

カインズなどのホームセンターでは、風呂ふたの代用品にもなる便利グッズが揃っています。たとえば、クッション性のある保温マットや、お風呂サイズに合わせて伸縮可能なアイテムなどがあり、既製品をうまく活用することで手間を減らすことができます。

また、ホームセンターでは素材の確認ができるため、実際に手にとって厚さや柔らかさをチェックできるのもメリット。プロ向けの工具も多いので、DIYの幅が広がります。

風呂ふたの買い替えを迷っている方は、まずこうした便利グッズを試してみるのもアリです。

手作りDIY用の材料まとめ

以下は、風呂ふた代用品として使えるDIY材料の例です:

| 材料名 | 特徴 | 入手場所 |

|---|---|---|

| プラダン | 軽くて水に強い | ホームセンター・通販 |

| アルミ保温シート | 保温力が高い | 100均・ネット |

| 厚手レジャーシート | 大判で断熱力あり | アウトドアショップ |

| 吸着カーテン | 取り外し簡単 | セリア・ダイソー |

| 防水布・ターポリン | 丈夫で長持ち | 手芸店・DIY店 |

これらの材料を使えば、自分の浴槽サイズにぴったり合った風呂ふたを安価に手作りできます。創意工夫次第で、既製品以上に使いやすく仕上げることも可能です。

代用アイテムを使うときの注意点と長持ちのコツ

毎日しっかり乾かすことが大事

風呂ふたの代用品を清潔に保つために、もっとも大切なのが「しっかり乾かすこと」です。お風呂上がりに代用アイテムが濡れたまま放置されると、すぐにカビや雑菌の温床になってしまいます。

たとえば、バスタオルや吸着カーテンなどの布類を使った場合は、必ず毎回洗濯するか、風通しの良い場所でしっかり干してください。アルミシートやプラダンなどのプラスチック素材でも、水滴をしっかり拭き取って乾燥させることが長持ちのポイントです。

お風呂の換気扇をしっかり回す、浴室に物干しポールを設置するなど、乾燥しやすい環境づくりも大切です。ちょっとした手間を惜しまないことで、代用アイテムもずっと衛生的に使えます。

カビ予防におすすめの除菌法

布類やシート類を定期的に除菌することで、カビの発生を防ぐことができます。市販のカビ防止スプレーやアルコールスプレーを吹きかけて、乾いた布で拭き取るだけでも効果があります。

また、布類は週に1〜2回、熱湯で洗ったり、重曹やクエン酸を使ったお手入れをすると、カビや臭いを防げます。洗濯機で洗える素材なら、定期的に洗濯してしまいましょう。

プラダンやレジャーシートの場合は、台所用中性洗剤を使って軽くスポンジでこすり、水で流して乾燥させるだけでOKです。カビが生えてしまう前に、こまめに手入れをすることで清潔を保てます。

湿気がこもらない使い方とは?

代用品を使う際には、「お風呂全体が蒸れすぎない」ようにすることも大事です。密閉しすぎると、逆に湿気がこもり、カビや嫌なにおいの原因になることもあります。

理想的なのは、お湯の表面だけをカバーしつつ、浴室内の空気の通り道は確保すること。代用品を浴槽の上にぴったり置くのではなく、少しすき間を空けたり、片側だけ開けるといった工夫で、空気が循環しやすくなります。

また、使用後は浴室全体をしっかり換気し、残った湯気を逃がすことも忘れずに。ふたの機能だけでなく、浴室自体の環境管理も代用品の長持ちには大切なポイントです。

定期的に交換すべきタイミング

どんなに丁寧に扱っていても、代用品には寿命があります。使用頻度や素材によりますが、カビが取れない、汚れが落ちにくい、破れやひび割れが出てきたときは、早めに交換しましょう。

布類は1〜2ヶ月ごとの交換を目安にし、プラダンやレジャーシートも半年に1回は状態をチェックするのがおすすめです。特に衛生面に敏感な方や小さなお子さんがいる家庭では、見た目に変化がなくても定期的な入れ替えを行うと安心です。

「もったいないから」と使い続けると、逆に健康被害のリスクもあるので、適切なタイミングで見直しましょう。

安全に使うためのポイントまとめ

最後に、安全に代用品を使うためのポイントをまとめます:

-

浴槽に落ちてしまわないよう、しっかり固定する

-

子どもが登ったり、遊んだりしないよう注意を促す

-

素材によっては滑りやすくなるので、滑り止めを検討

-

火気厳禁の素材(発泡スチロールなど)は使わない

-

使用後は乾燥・除菌を忘れずに

これらを守ることで、風呂ふたの代用品も安全に、長く、快適に使うことができます。

まとめ

風呂ふたがないと困ってしまうシーンは意外と多いものですが、家にあるもので代用するアイデアを知っていれば、わざわざ買いに行かなくても対応できます。アルミシートやプラダン、大判タオルなど、保温や衛生面でも十分使える素材はたくさんあります。

ただし、代用品にも向き・不向きがあり、間違った素材を使うと逆にカビやトラブルの原因になることも。衛生面や安全性を考えた上で、使い方を工夫することが大切です。

また、100均やホームセンターを活用すれば、安価に代用品を手に入れたり、自分でDIYすることも可能です。家庭ごとのライフスタイルやニーズに合わせて、最適な方法を見つけましょう。