スーパーでお肉を選ぶとき、「この肉、新鮮かな?」「安いけど大丈夫かな?」と迷ったことはありませんか?

お肉の鮮度は見た目だけではわかりにくく、ちょっとした判断ミスが食中毒の原因にもなりかねません。

この記事では、牛肉・豚肉・鶏肉それぞれの新鮮さを見分けるポイントから、スーパーでの選び方、正しい保存・調理法まで、初心者でもわかりやすく解説します。

プロが実践しているコツを知って、もうお肉選びで失敗しない!安全でおいしい食卓を守るための完全ガイドです。

- 色でわかる!牛・豚・鶏の新鮮さの目安

- においのチェックポイントと注意点

- 触ったときの感触でわかる鮮度のサイン

- パック詰めのお肉で見るべきラベルの見方

- 安くても危険?見た目だけで判断しないコツ

- 牛肉は「赤み」と「サシ」に注目!

- 豚肉は「ピンク色」と「脂の白さ」がポイント

- 鶏肉は「透明感」と「つや」が命

- ひき肉は特に注意!変色とドリップに注目

- 冷凍肉の選び方と解凍後のチェック法

- ラベルの「加工日」「消費期限」の正しい読み方

- お肉を長持ちさせる冷蔵・冷凍保存テクニック

- 冷凍しても劣化する?お肉の冷凍保存の落とし穴

- 冷蔵庫での保存日数の目安(種類別一覧表付き)

- 見た目はOKでも危険なお肉のサインとは?

- お肉を買ったらすぐにやるべき「3つのこと」

- 買い物中の持ち運びで注意するポイント

- 下ごしらえでの清潔な調理環境の作り方

- 食中毒予防!火の通し方と中心温度の目安

- 一度調理した肉の再加熱ルールと保存法

- お肉の色が変わったけど、まだ食べられる?

- ドリップが出てる=古い?本当の意味とは

- ニオイがちょっと気になる…これはアウト?

- スーパーで安売りしてる肉は大丈夫?

- 色つやがよくても鮮度が落ちてることってある?

- まとめ:新鮮なお肉を見抜く力で、毎日の食卓をもっと安全・美味しく

色でわかる!牛・豚・鶏の新鮮さの目安

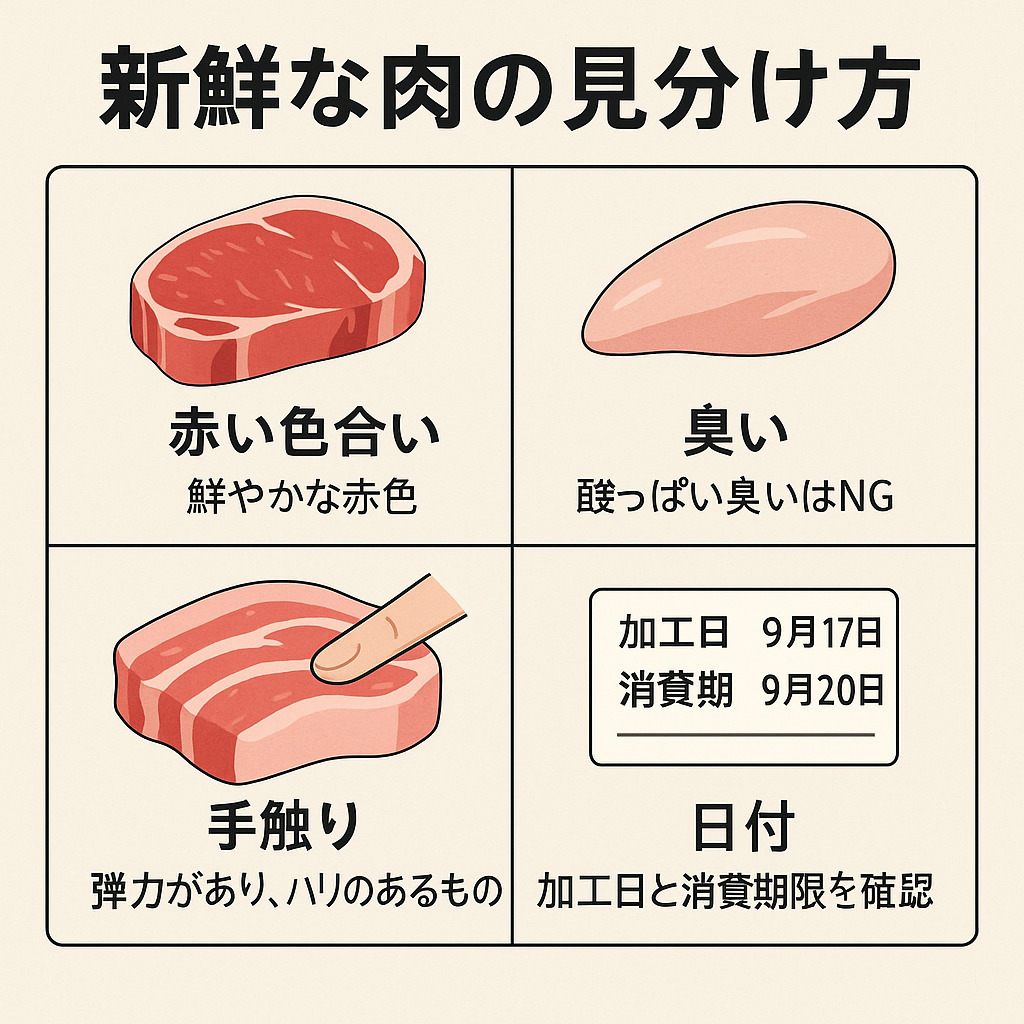

お肉の新鮮さを見分けるとき、まず注目すべきなのが「色」です。肉の種類ごとに、色の見え方や新鮮さのサインが違うので、それぞれ覚えておくととても便利です。

牛肉は新鮮なものほど「鮮やかな赤色」をしています。明るくてツヤのある赤は、酸素と結びついたミオグロビンという成分が関係しています。ただし、買ってきて少し置いておくと色が濃くなることもあり、これは酸素が足りなくなったためで、必ずしも悪くなったというわけではありません。ただし、暗くてくすんだ茶色や灰色に近い色になっている場合は注意が必要です。

豚肉は「淡いピンク色」が基本。表面にうっすらとしたツヤがあり、脂身が白いものは新鮮です。反対に、肉が灰色っぽく見えたり、脂身が黄色っぽくなっていたら、それは鮮度が落ちているサインです。

鶏肉は「透明感のあるピンク」がポイント。新鮮な鶏肉は水分をしっかり含んでいて、ツヤがあり、しっとりとしています。白っぽく乾いて見えるものや、血のかたまりが浮いているものは避けたほうがよいでしょう。

色を見るだけで、お肉の状態がかなりわかります。スーパーでお肉を選ぶときは、ラップ越しでも色の変化に注目するだけで、鮮度の違いを見極めやすくなりますよ。

においのチェックポイントと注意点

においは、お肉の劣化を見分けるときにとても重要なポイントです。ただし、スーパーなどで売られているパック入りのお肉は、密閉されていてすぐにはにおいがわからないことが多いですよね。ですから、家に帰ってパックを開けたときに、必ずチェックする習慣をつけましょう。

新鮮なお肉は、ほとんどにおいがありません。もしにおいがあっても、ごくわずかな「血っぽいにおい」や「鉄っぽいにおい」がする程度です。ところが、傷んでくると「すっぱい」「アンモニア臭」「腐った卵のようなにおい」がすることがあります。これは、細菌が増えてたんぱく質を分解し始めた証拠です。

鶏肉の場合は特に、腐ると独特の生臭さやぬめりを伴うにおいが強くなります。豚肉や牛肉よりも傷みやすいので注意が必要です。また、ひき肉は空気に触れる面積が広いため、においの変化が早く現れやすい特徴があります。

注意点としては、お肉の種類によって、ある程度のにおいがあることは自然です。だからこそ、「いつもと違うにおいがする」と感じたときにすぐ気づけるよう、普段からにおいの変化に敏感になることが大切です。

触ったときの感触でわかる鮮度のサイン

お肉を買ってきたあと、手で軽く触れてみるのも鮮度チェックの重要な方法です。新鮮なお肉は、触ると「しっとり」「もっちり」としていて、表面にほんの少し弾力を感じるのが特徴です。

逆に、劣化が始まっているお肉は「べたべた」「ねばねば」した感触が出てきます。これは、菌が増えている証拠で、表面にぬめりが出ることで起こります。また、見た目がよくても、手で触ると妙に柔らかすぎたり、水っぽい感触がある場合は注意しましょう。

鶏肉の場合は特に、表面がつるつるではなく、ねばつきや粘りを感じると危険信号。豚肉や牛肉でも、脂肪の部分がぬるっとしていたり、指にくっつくような感じがしたら、すぐに調理せず廃棄を考えるべきです。

もちろん、お肉を直接触るときは、手をよく洗ってから清潔な状態で行いましょう。そして、触った後はすぐに手を洗うことも忘れずに。感触はお肉の鮮度を「手で感じる」ための有効な手段なので、五感をフル活用してみてください。

パック詰めのお肉で見るべきラベルの見方

スーパーでお肉を買うとき、パックに貼ってあるラベルはとても重要です。特に「加工日」「消費期限」「内容量」などの情報は必ずチェックしましょう。

まず「加工日」と「消費期限」。加工日ができるだけ新しいものを選ぶのは基本です。ただし、店舗によってはその日に再パックして日付を更新している場合もあるので、過信しすぎず見た目の確認もセットで行いましょう。

消費期限は「安全に食べられる期限」です。期限を1日でも過ぎていたら食べない方が無難です。賞味期限とは違い、「消費期限切れ=安全性の保証なし」という意味になります。

また、「要冷蔵」や「加熱してお召し上がりください」などの表示も大事です。これらの指示に従わないと、食中毒のリスクが高まります。

さらに、「産地」や「部位名」も要チェック。産地が明記されていることで安心感があり、どこの部位かがわかると調理にも役立ちます。

お得に見えるお肉も、ラベルをよく見れば「実は古いお肉だった」ということもあるので、値段だけで飛びつかず、情報をしっかり確認するクセをつけましょう。

安くても危険?見た目だけで判断しないコツ

スーパーで「お買い得シール」や「割引シール」が貼ってあると、つい手に取ってしまいがちですよね。でも、安い=お得とは限りません。見た目だけで判断せず、本当に安全で新鮮かどうかを見極める力が必要です。

たとえば、ラップの内側にドリップ(赤い液体)がたくさん溜まっていたり、肉が変色している場合は、どんなに安くても避けた方が無難です。ドリップは、お肉の細胞が壊れて水分や栄養が外に出てしまったもの。これが多いということは、劣化が始まっているサインです。

また、パックの下の方に水がたまっていたり、肉の形がくずれている場合も注意。陳列棚の一番奥のパックは比較的鮮度が良いことが多いので、あえて奥のほうから選ぶのもコツです。

さらに、売れ残りのお肉に調味料をかけて再販売していることもあります(味付き肉など)。こうした商品は期限が短いことが多いため、ラベルをよく確認することが大切です。

「安さ」だけに釣られず、「色・におい・感触・ラベル」の4つを総合的に判断して、新鮮で安全なお肉を選びましょう。

牛肉は「赤み」と「サシ」に注目!

牛肉の鮮度を見極めるときのポイントは、「赤みの色合い」と「サシ(脂の入り方)」です。新鮮な牛肉は、鮮やかな赤色をしていて、全体にツヤがあり、きめ細かい筋が見えるのが特徴です。特に和牛などでは、赤身の中に細かく均一に脂が入っている「霜降り」の状態が良質なサインです。

ただし、赤色があまりにも黒ずんでいたり、赤茶けていたりする場合は、酸化が進んでいる可能性が高いです。牛肉は空気に触れると酸化して色が濃くなっていきます。時間が経つとミオグロビンが変化して、暗い茶色や灰色に見えることがあります。

また、「ドリップ(肉汁)」がパックの中にたくさん出ている場合も注意が必要です。ドリップは細胞が壊れて水分が出てしまっている状態なので、味や食感も落ちていることが多く、傷みのサインでもあります。

脂身もチェックしましょう。新鮮な牛肉の脂は、真っ白でつやがあるのが理想的。黄ばんでいる場合は、酸化や長期保存による劣化が疑われます。特にステーキや焼肉用の牛肉を選ぶときは、赤身と脂のバランスが取れていて、全体にツヤと張りがあるかどうかを確認すると良いでしょう。

買うときは、なるべく当日加工のものを選び、帰宅後はすぐに冷蔵庫で保存し、早めに調理することも大切です。

豚肉は「ピンク色」と「脂の白さ」がポイント

豚肉を選ぶときは、ピンク色でツヤのあるお肉を選びましょう。新鮮な豚肉は、全体的に淡いピンク色をしており、表面に自然なツヤがあり、しっとりとしています。反対に、グレーがかった色や、表面が乾いているものは鮮度が落ちているサインです。

脂肪の部分も重要です。新鮮な豚肉の脂肪は真っ白で固く、輪郭がくっきりしているのが特徴です。時間が経ったり、酸化が進んでいると脂が黄ばんでいたり、柔らかく崩れやすくなっていたりします。

特に注意したいのが「におい」です。豚肉は牛肉や鶏肉よりも臭みが出やすく、鮮度が落ちるとすぐにわかるようになります。酸っぱいにおいや、鼻につく臭いがした場合は使用を避けましょう。

また、パックの中に水分(ドリップ)が溜まっていると、それだけでも肉のうまみが失われている証拠になります。安売りされていても、こうしたサインがある豚肉は避けたほうが安全です。

スライス肉を選ぶ際は、1枚1枚の厚みが均一で、形が崩れていないかも確認しましょう。重なっている部分が変色していたり、ネバつきがあれば、それは劣化の兆候です。

鶏肉は「透明感」と「つや」が命

鶏肉は特に傷みやすいので、新鮮さのチェックはとても重要です。新鮮な鶏肉は、全体的にピンク色で透明感があり、ツヤがあるのが特徴です。しっとりとした見た目で、皮の部分も白く美しいものを選びましょう。

鶏肉が古くなってくると、ピンク色がくすんでグレーっぽくなったり、表面が乾いたりします。また、ぬめりが出ている場合は、かなり傷みが進んでいると考えたほうが良いです。

特に「におい」と「粘り」は危険サイン。酸っぱいにおいや、鼻にツンとくる刺激臭がしたら、すぐに処分すべきです。また、触ったときに指にぬるぬるした感触がある場合は絶対に食べないようにしましょう。

パック詰めの鶏肉では、パック内の水分量にも注意を。ドリップが多く出ている場合は、細胞が壊れてうまみ成分が流れ出ている証拠です。

もも肉やむね肉、ささみなど部位によって見た目が少し異なりますが、基本的には透明感とツヤが新鮮さのカギ。見た目でピカピカしていて、弾力がありそうなものを選ぶようにしましょう。

ひき肉は特に注意!変色とドリップに注目

ひき肉は、加工された表面積が広いため、空気に触れる部分が多く、鮮度が落ちやすいのが特徴です。そのため、購入時の見た目チェックはとても重要になります。

まず見るべきは「色」です。新鮮なひき肉は、牛なら鮮やかな赤色、豚なら淡いピンク色をしています。これがグレーや茶色に近づいていたり、黒ずんで見える場合は要注意。酸化が進み、傷みが始まっている可能性があります。

ドリップが多く出ている場合も避けたほうがよいです。ひき肉は細かく刻まれているため、うまみや水分が外に出やすく、ドリップが多いと味も食感も悪くなっていることが多いです。

また、ひき肉は混ぜもの(牛豚合挽きなど)が多く、どちらか一方が劣化していても全体に影響が出てしまうことがあります。そのため、においや粘りのチェックは必須。袋やトレイを開けたときに、変なにおいがする、手につくとねばつく感じがあるなどの場合は使わないようにしましょう。

できれば、ひき肉は購入当日に使い切るのが理想です。保存する場合でも冷凍し、早めに使い切るようにしましょう。

冷凍肉の選び方と解凍後のチェック法

冷凍されたお肉を選ぶときも、鮮度の確認は重要です。まずチェックするのは、霜(氷の粒)がついていないかです。冷凍焼けしているお肉には、表面に白い霜がびっしりついていたり、乾いた感じで色がくすんで見えたりします。

また、パックや袋の中に水分が溜まっている場合も要注意。これは解凍と再冷凍が繰り返された可能性があり、品質がかなり落ちている証拠です。

解凍したときのチェックポイントとしては、におい、色、感触の3つです。新鮮な状態で冷凍されたお肉なら、解凍後も大きく状態が崩れていませんが、古いものや保管が悪いものは、解凍すると強いにおいやドリップが出てしまうことがあります。

解凍は冷蔵庫でゆっくり行うのが基本で、電子レンジでの急速解凍は部分的に火が通ってしまい、雑菌が増える原因になるため注意が必要です。

冷凍だからといって無条件に安心するのではなく、「冷凍前の鮮度」と「保管状態」を見極めることが大切です。

ラベルの「加工日」「消費期限」の正しい読み方

お肉を買うときに必ずチェックしたいのが「ラベル」に書かれている情報です。特に大事なのが「加工日」と「消費期限」。この2つの意味を正しく理解することで、食中毒のリスクをぐっと減らすことができます。

まず「加工日」は、お肉がスライスされたりパック詰めされた日を示しています。これは鮮度の目安として非常に重要。たとえば「9月17日加工」と書いてあるお肉は、加工してから時間が経っていない分、新鮮である可能性が高いです。

一方、「消費期限」はそのお肉を安全に食べられる期限です。賞味期限と違い、「少し過ぎても大丈夫」ということはありません。消費期限を過ぎたお肉は、加熱しても食べないようにしましょう。

また、「賞味期限」は、味や品質が保証される期限を指しますが、お肉には基本的に「消費期限」が付けられます。特に鶏肉やひき肉など傷みやすい肉は、消費期限が短い傾向にあります。

他にも「要冷蔵(4℃以下)」などの保存温度、「加熱してお召し上がりください」などの調理方法の記載も忘れずチェックしてください。

ラベルの読み方を正しく知っていれば、見た目だけでは分からない「鮮度の裏側」を知ることができます。価格だけで選ぶのではなく、必ず日付と保存条件を確認しましょう。

お肉を長持ちさせる冷蔵・冷凍保存テクニック

買ってきたお肉をできるだけ長持ちさせるためには、保存方法を工夫することが大切です。特に冷蔵と冷凍ではコツが異なります。

まず冷蔵保存では、なるべく空気に触れさせないことが大事。パックのまま保存するよりも、食品用ラップでぴっちり包んでから保存袋や密閉容器に入れると、鮮度がキープしやすくなります。

冷蔵庫の中でも、温度が低い「チルド室」や「パーシャル室」が理想的です。これらの場所は約0~2℃で、お肉の保存に最適。普通の冷蔵室よりも菌の繁殖が抑えられます。

一方、冷凍保存では「急速冷凍」がポイント。買ってきたらすぐに小分けにしてラップで包み、ジップ袋に入れて冷凍します。このとき、なるべく空気を抜いて真空に近い状態にするのがコツ。冷凍焼けを防ぎ、解凍したときの品質が保たれます。

また、冷凍前に味付けしておく「下味冷凍」も便利。解凍してすぐ調理できる上、味もしみ込みやすくなり、一石二鳥です。

冷凍したお肉の保存期間の目安は、牛・豚で約1ヶ月、鶏肉は2~3週間が理想。冷凍しても品質は徐々に落ちていくので、なるべく早めに使い切りましょう。

冷凍しても劣化する?お肉の冷凍保存の落とし穴

冷凍保存は便利ですが、「冷凍しているからずっと安全」と思っていませんか?実は、冷凍にも落とし穴があるのです。

まず知っておきたいのは、冷凍してもお肉は少しずつ劣化するということ。冷凍庫の中でも微小な温度変化や空気の影響で、脂が酸化したり、水分が抜けてパサパサになる「冷凍焼け」が起こります。これを防ぐには、先ほど紹介したように空気に触れさせない保存法が大切です。

さらに、冷凍したまま放置してしまうと、におい移りの原因にもなります。お肉は周囲のにおいを吸収しやすいため、冷凍庫内の強いにおいがある食品(魚やキムチなど)と一緒に保存しないよう注意しましょう。

また、一度解凍したお肉を再冷凍するのはNG。解凍時に細菌が増殖している可能性があり、それを再び冷凍しても菌は死にません。再加熱しても完全に除去できない場合があるため、解凍は一度きりと覚えておきましょう。

さらに、電子レンジの解凍機能を使う場合は、加熱ムラに注意が必要です。部分的に火が通ってしまうと、逆に菌が増えやすくなります。冷蔵庫での「自然解凍」がもっとも安全で、味も落ちにくい方法です。

冷蔵庫での保存日数の目安(種類別一覧表付き)

お肉は種類ごとに保存できる日数が異なります。下の表を参考に、いつまで保存しておけるのかの目安を覚えておきましょう。

| お肉の種類 | 冷蔵保存の目安 | 冷凍保存の目安 |

|---|---|---|

| 牛肉(ブロック) | 3〜5日 | 約1ヶ月 |

| 牛肉(スライス) | 2〜3日 | 約1ヶ月 |

| 豚肉(ブロック) | 2〜3日 | 約3週間〜1ヶ月 |

| 豚肉(スライス) | 2日 | 約3週間 |

| 鶏肉(もも・むね) | 1〜2日 | 約2〜3週間 |

| ひき肉(牛・豚・鶏) | 1日 | 約2週間 |

この表の期間はあくまで目安です。保存状態や冷蔵庫の性能にも左右されるので、実際には色やにおい、ぬめりなどの状態もあわせて確認することが重要です。

また、冷凍保存する際は、ラベルに日付を書いておくと便利です。使うときに「いつ冷凍したか」がすぐにわかるので、無駄なく使い切ることができます。

見た目はOKでも危険なお肉のサインとは?

お肉は見た目が良くても、実は傷んでいるケースもあります。特に冷蔵庫で数日経ったお肉は、外見だけでは判断しづらくなることがあります。

たとえば、ラップを取った瞬間に「変なにおいがする」「ツンとくる」場合は要注意。表面がきれいでも、中がすでに傷んでいる可能性があります。

また、軽く押してみたときに「ベチャッ」と沈み込むような感触がある場合も危険です。新鮮なお肉は弾力があり、指で押してもすぐ戻りますが、劣化が進むと水分が抜けて柔らかくなりすぎたり、ぬめりが出てきます。

さらに、表面がツヤツヤしすぎている場合は、添加物や保存料で見た目だけきれいにしている可能性もあります。お買い得商品や加工済み肉には特に注意が必要です。

五感すべてを使って確認することが、新鮮なお肉を見分けるための最大のポイントです。「なんとなく変かも?」と少しでも感じたら、食べない判断をすることも大切です。

あなた:

お肉を買ったらすぐにやるべき「3つのこと」

スーパーでお肉を購入したら、まずはすぐにやるべき3つの行動を覚えておきましょう。これを実行するだけで、食中毒のリスクを大幅に減らすことができます。

1つ目は「保冷バッグや保冷剤で温度をキープ」すること。特に夏場や遠くのスーパーに行ったときは、帰宅までに肉が傷む可能性があります。お肉は4℃以上になると菌が繁殖しやすくなるため、買ったらすぐに冷やすのが鉄則です。レジ袋に入れただけで炎天下を歩くのは絶対NG。

2つ目は「帰ったらすぐ冷蔵または冷凍」すること。冷蔵庫に入れるのが遅れると、たとえ1時間でもお肉の表面温度が上がり、劣化が始まります。冷凍する予定なら、すぐに小分けして保存袋に入れてから冷凍庫へ。

3つ目は「ラベルの確認と賞味期限の記録」。パックされたお肉は、冷凍してもいつ買ったか忘れてしまいがち。冷凍保存する場合は、ラップに日付を書いたり、マスキングテープを使ってメモしておくと便利です。

お肉は買ってからの管理がとても重要です。「買ったら終わり」ではなく、「家に帰ってからがスタート」と考えて、丁寧な扱いを心がけましょう。

買い物中の持ち運びで注意するポイント

意外と見落としがちなのが、買い物中の持ち運びに関するポイントです。特に長時間の買い物では、お肉の温度が上がりすぎて菌が繁殖する原因になります。

まず、お肉は買い物カゴに入れるタイミングを最後にするのが理想です。冷蔵・冷凍食品を最初に入れてしまうと、レジに並ぶまでの間に温度が上がってしまいます。精肉コーナーは必ず最後に回るようにしましょう。

そして、お肉を入れる袋には保冷バッグを使用することを強くおすすめします。できれば保冷剤も入れておくと安心です。100円ショップやスーパーでも保冷バッグは手に入るので、一つ常備しておくと便利です。

また、車で移動する場合も、直射日光が当たる場所に置かないよう注意が必要です。夏場の車内は数分で40℃以上になることもあり、お肉にとっては過酷な環境です。クーラーボックスなどを使うのもおすすめです。

お肉は温度変化にとても弱い食品です。買ってから帰るまでのわずかな時間でも、管理をしっかりしておけば、安心しておいしく食べられます。

下ごしらえでの清潔な調理環境の作り方

お肉を使って料理する際、最も大切なのは**「清潔な調理環境」**を整えることです。キッチンが不衛生な状態だと、せっかくの新鮮なお肉も菌の温床になってしまいます。

まず、調理前にはしっかり手を洗うこと。水だけでなく石けんを使って、30秒以上かけて指の間まできちんと洗いましょう。肉を触る前と後では必ず手を洗う習慣をつけてください。

まな板と包丁は肉専用を用意すると安全です。生肉と野菜を同じまな板で切るのはNG。できれば色を変えて「肉用」「野菜用」と分けるとわかりやすいです。使い終わったらすぐ洗い、熱湯をかけて殺菌するのが効果的です。

また、キッチン台やシンクもこまめに拭いて除菌しましょう。特に鶏肉を扱った後は、水しぶきに含まれるカンピロバクターという菌が飛び散っている可能性があります。こまめにアルコールスプレーなどで拭くことが予防につながります。

お肉に触れたトングや菜箸も、一度使ったら必ず洗ってから使いましょう。「焼く前」と「焼いた後」で器具を分けるのが理想です。

調理の基本は「清潔第一」。それだけで食中毒のリスクは大きく下げられます。

食中毒予防!火の通し方と中心温度の目安

お肉を調理するときに気をつけたいのが「中心までしっかり火を通すこと」です。特に鶏肉やひき肉は、内部に菌がいることがあるため、外側だけ火が通っていても安心できません。

厚生労働省のガイドラインでは、中心温度が75℃で1分以上加熱することが推奨されています。家庭で中心温度を正確に測るのは難しいですが、肉の中心部が完全に白く(鶏肉)・茶色く(豚・牛)なり、肉汁が透明になるまで加熱するのが目安です。

特に注意すべきは「ひき肉料理」「鶏肉の唐揚げ」「ハンバーグ」など。外側がカリッとしていても中が赤かったり、半生だったりすることがあります。串を刺して透明な汁が出ているか確認しましょう。

最近は家庭用の中心温度計(キッチン用温度計)も安価で手に入るので、特に小さなお子さんや高齢者がいる家庭では活用すると安心です。

また、「レア肉」が好きな人もいるかもしれませんが、家庭での調理ではなるべく避けるのが安全です。レストランでは管理が徹底されていますが、家庭では菌の管理が難しいため、しっかり加熱したほうが安心です。

一度調理した肉の再加熱ルールと保存法

一度火を通したお肉でも、保存や再加熱の方法を間違えると菌が繁殖することがあります。特に作り置きやお弁当用のお肉には注意が必要です。

まず、調理後は2時間以内に冷蔵庫に入れるのが基本です。室温に長時間置いておくと、せっかく加熱したお肉でも菌が増える可能性があります。粗熱が取れたらすぐ冷蔵庫へ入れましょう。

保存期間の目安は、冷蔵で2〜3日以内、冷凍で約2週間〜1ヶ月以内が理想です。保存容器は密閉できるものを使い、できれば小分けにしておくと再加熱しやすくなります。

再加熱するときは、中心までしっかり加熱することが大切です。電子レンジを使う場合も、全体がムラなく温まるようにかき混ぜたり、加熱後に少し置いて余熱で中心まで火を通す工夫が必要です。

お弁当用に使う場合は、朝にしっかり加熱し直し、完全に冷めてからふたを閉めるようにしましょう。温かいままフタをすると、蒸気がこもって菌が繁殖しやすくなります。

「加熱すれば安全」と思わず、保存と再加熱にも細心の注意を払うことが、お肉を安全に楽しむコツです。

お肉の色が変わったけど、まだ食べられる?

冷蔵庫に入れておいたお肉の色が「なんだか茶色っぽい…」「赤みがなくなってる…」と気になったことはありませんか?でも、すぐに「腐ってる!」と判断するのは早すぎるかもしれません。

実は、お肉は空気に触れることで色が変わる性質があります。牛肉の場合、赤色に見えるのは「オキシミオグロビン」という成分の影響で、酸素に触れて赤く発色します。しかし、冷蔵庫でラップに密閉された状態が続くと、酸素が足りなくなり、「メトミオグロビン」というくすんだ茶色に変化します。

これは自然な現象で、必ずしも傷んでいるとは限りません。ただし、悪臭がする、ぬめりが出ている、ドリップが大量に出ているなど、他の劣化サインがある場合は食べないほうが安全です。

特にひき肉は、外側は赤くても中が茶色くなっていることがありますが、これも酸素不足が原因。変色だけでの判断ではなく、見た目・におい・感触の3つを総合的にチェックしましょう。

一方で、グレーっぽい色や緑がかって見える場合は要注意。これは酸化だけでなく、細菌による変質の可能性もあるため、食べない選択をする勇気も大切です。

ドリップが出てる=古い?本当の意味とは

パックの底にたまっている「赤い液体」、これを「ドリップ」と呼びます。見た目が血のように見えますが、実は違います。このドリップの正体は、お肉の中の水分やたんぱく質が流れ出たものです。

ドリップがたくさん出ているお肉は、細胞が壊れている状態である可能性が高く、食感や味が落ちてしまっている場合があります。たとえば、冷凍と解凍を何度も繰り返した肉や、保存状態がよくなかった肉はドリップが多くなりがちです。

ただし、ドリップが少し出ているからといって、すぐに「古い!」と判断するのは早いです。加工された直後でも、肉の種類や部位によっては多少のドリップが出ることもあります。

大切なのは、ドリップの色とにおい。透明感のある赤い液体で、変なにおいがなければ、問題ないことも多いです。しかし、濁っていたり、茶色っぽくなっていたり、酸っぱいにおいがする場合は要注意です。

また、ドリップを拭き取らずにそのまま調理すると、臭みやアクの原因にもなります。キッチンペーパーで軽くふき取ってから調理すると、よりおいしく仕上がりますよ。

ニオイがちょっと気になる…これはアウト?

お肉から「ちょっと気になるニオイ」がしたとき、「まだ大丈夫かな?」「少しなら食べても平気?」と悩むこと、ありますよね。でも、ここはとても重要な判断ポイントです。

新鮮なお肉には、ほとんどニオイがありません。もしあったとしても、ほんのりとした鉄っぽさや血のようなにおいがする程度。それが正常な状態です。

一方で、次のようなニオイがしたら要注意、またはアウトです:

-

ツンとするアンモニア臭

-

酸っぱい発酵臭

-

腐った卵のような硫黄臭

-

すえたような、鼻に残る異臭

これらのにおいは、細菌が繁殖しているサイン。加熱すればニオイが飛ぶこともありますが、菌が完全に死滅するとは限りません。

特に鶏肉やひき肉は、見た目や手触りが変わっていなくても、ニオイだけで劣化がわかることも多いです。少しでも「ん?おかしいかも」と感じたら、食べずに処分するのが安全です。

もったいない気持ちもわかりますが、体調を崩してしまっては元も子もありません。お肉は「ニオイがサインを出してくれる食材」でもあるので、鼻を信じて判断しましょう。

スーパーで安売りしてる肉は大丈夫?

スーパーで「3割引」「半額シール」が貼られているお肉、つい手が伸びてしまいますよね。でも、「安い=危険」というイメージを持つ人も少なくありません。果たして、本当に大丈夫なのでしょうか?

結論から言えば、「安売りのお肉=必ずしも危険ではない」です。多くのスーパーでは、消費期限が近づいたタイミングで割引をするだけで、品質自体には問題がないケースがほとんどです。

ただし、次のポイントをしっかりチェックしてください:

-

消費期限が当日中ではないか?

-

パックの中にドリップが溜まっていないか?

-

においや変色がないか?

また、「味付き肉」や「再加工品」として売られている場合は、もともと古くなった肉を調味料でごまかしている可能性もゼロではありません。そのような商品を選ぶときは、より慎重なチェックが必要です。

安売りのお肉を買った場合は、その日のうちに調理・消費するか、すぐに冷凍保存しておくと安心です。特に夕方のタイムセールでは、良い品が安く手に入るチャンスでもあるので、知識と判断力があれば“お得な買い物”になりますよ。

色つやがよくても鮮度が落ちてることってある?

お肉がピカピカしていて、色もキレイ。でも、実際に使ってみたら「においが変」「べたついてる」…なんて経験、ありませんか?これは、見た目だけでは判断できない罠に引っかかった状態かもしれません。

スーパーに並んでいるお肉の中には、「ガスパック」や「酸素充填包装」と呼ばれる方法で、見た目だけを美しく保っている商品もあります。これは、酸素や二酸化炭素を封入することで色鮮やかに見せる技術ですが、実際にはそこまで新鮮ではないことも。

さらに、表面にだけ色があるというパターンもあります。パックの裏側や肉の中心部を見てみると、赤みがない、くすんでいる、ドリップが出ている…といったサインが見えることがあります。

また、保存料やpH調整剤が使われているお肉は、色つやが良く見える場合がありますが、これは「加工による美しさ」であり、自然な鮮度とは異なります。

つまり、「色つや=鮮度」ではないということ。買うときは、色・におい・感触・パックの中の状態・ラベルの情報をすべて合わせて判断するのが、失敗しないためのコツです。

Magic AI-ブログライター の発言:

まとめ:新鮮なお肉を見抜く力で、毎日の食卓をもっと安全・美味しく

お肉は、私たちの食卓に欠かせない食材ですが、間違った選び方や保存方法をしてしまうと、味が落ちるだけでなく、健康へのリスクも高まります。しかし、今回紹介したように、「色」「におい」「感触」「ラベル」「保存方法」などの基本を押さえておけば、誰でも簡単に新鮮なお肉を見抜くことができます。

特に、牛・豚・鶏それぞれに合った見極めポイントを知っておくことで、スーパーでも自信を持って選べるようになりますし、家に持ち帰ってからも正しい保存と加熱を意識することで、安全性とおいしさを両立できます。

「なんとなく」で選ぶのではなく、しっかりと知識を持って選ぶ習慣を身につけることで、家族の健康を守りながら、毎日のごはんをもっと楽しく、美味しくすることができます。

新鮮なお肉を選べるようになれば、料理の腕も自然と上がり、節約にもつながること間違いなし。ぜひ、今日から実践してみてくださいね!